【I LOVE GT-R!】GT-Rが「R」を名乗る理由。歴代モデルが継承してきた「Rイズム」とは何か

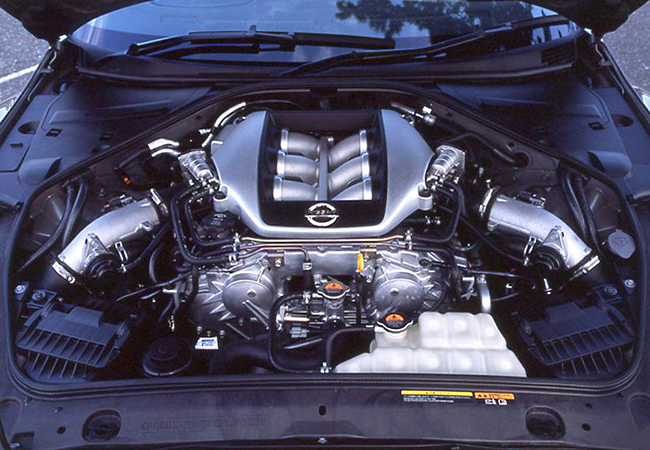

2007年式日産GT-Rプレミアムエディション(R35)/新車時価格:6DCT 834万7500円。プレミアムエディションは本革とスエードのコンビシートを採用した装備充実バージョン。価格は標準モデル比で57万7500円高かった。性能スペックは標準モデルと共通。全長×全幅×全高4650×1895×1370mm

「赤バッジのR」に開発陣が込めた思いを岡本幸一郎氏が分析

R35GT-Rがデビューしたのは、2007年秋のことだった。その6年あまり前の2001年の東京モーターショーで披露された「GT-Rコンセプト」に通じるスタイリングは、独特の雰囲気があり、インパクトを感じた。発売時の最高出力は日本車ばなれした480psに達し、777万円という価格も鮮烈だった。当時は「高くなった!」と感じたが、いまとなればなんというバーゲンプライスだったことか。

開発責任者の水野和敏氏は、モータースポーツに深く携わった経歴を持つエンジニアだった。日産社内で新世代のGT-Rを世に送り出す機運が高まっていく中で、日産を立て直すために招聘されたカルロス・ゴーン氏から開発に関する全権を与えられたという。

ゴーン氏のその後の顛末はご存じのとおりだが、コストカットに手腕を発揮しはじめたころの彼は、「日産のヘリテイジについて理解があった」と、当時の上層部の言葉を聞いたことがある。そうでないと、R35は生まれて来るはずのないクルマだった。

水野氏は独自の理論に基づき、世界レベルの性能を持つスーパースポーツを構想していく。社内では水野氏も開発に携わった既存のFR-Lプラットフォームを用いてGT-Rを開発すべきという声が支配的だった。だが彼は、それでは目指す性能を実現することは不可能とつっぱねる。決して妥協を許すことはなかった。

開発の舞台に欧州列強がしのぎをけずるニュルブルクリンクを積極的に用い、テストドライバーにはレーサーの鈴木利男氏ら外部の人物を起用するなど、それまでの日産とは異なる数々の手法を取り入れたことも特筆できる。

極め付きは車名だ。単にGT-Rとした。それは名実ともにスカイラインの一員ではなくなることを意味し、さらにはグローバルで通用する新たな存在であることを世に示すためでもあった。

かくして生み出されたR35GT-Rは、世界中が一目置く圧倒的な速さを発揮する高性能車に仕上がっていた。R35の発売時は基本モノグレード。実際にニュルでタイムアタックしたのとほぼ同じままの仕様で発売されたのも、水野氏のこだわりの表れだった。

つねに前進するGT-R。第2世代はR34/R33/R32の3モデルで構成

つねに前進するGT-R。第2世代はR34/R33/R32の3モデルで構成

スポーツカーはつねに進化しつづけるべきという考えから、R35はイヤーモデル制を導入した。これも特徴のひとつ。実際、当初は毎年のように進化を繰り返していた。加えて、自らを鍛えたことの証明として、それを最も端的に表す指標がラップタイムであるとの考えから、ニューモデルが開発されるたびにニュルブルクリンクでのタイムアタックを実施した。水野氏は、決してタイムの更新そのものが目的ではなく、結果はおのずとついてくる、という旨を話していたことを思い出す。それがまさしくGT-Rのあるべき姿だという。

その後もR35GT-Rは、開発責任者を田村宏志氏が引き継いでからも、「進化」を重ねて「深化」を続けている。先日、2024年モデルが発表されたのはご存じのとおりだ。

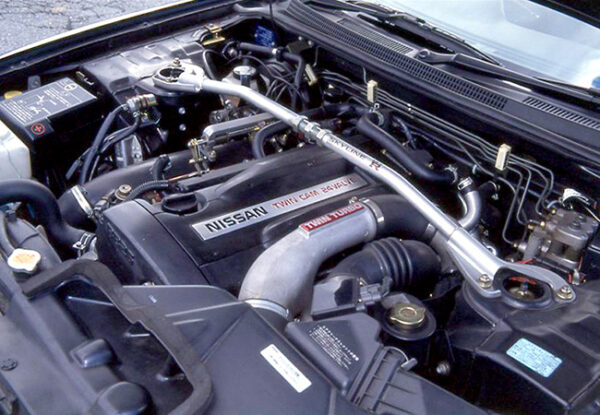

「第2世代」と呼ばれるGT-Rは、1989年にR32が登場し、2002年にR34が終焉を迎えるまでの13年間にわたり現役を務めた。いずれもRB26DETTエンジンとアテーサE-TSを組み合わせている。

「スカイライン」の一員としては最後のGT-RとなるR34GT-Rは1999年に登場した。R33で大きくなったボディサイズは、R34でいくぶん小さくなり、スタイリングはシャープで精悍な印象に。高い性能を追求した「Vスペック」に加え、上質なドライブフィールの「Mスペック」もラインアップされた。

R34は2001年までで生産が打ち切られることが明らかにされるや、直6を積む最後のGT-Rとして愛好家が注目し、人気が爆発。最後に発売された「Nur(ニュル)」の名称を冠した限定車は即完売した。

R33は1995年に登場した。ボディが大型化したことで、なにかと悪くいわれがちだった。だが内容的にはR32に対して少なからず進化している。エンジンやトランスミッションなどパワートレーンの性能向上とともに、車体の剛性向上、そして足回りの弱点の改善が図られたほか、日本車としてはいちはやくアクティブLSDを導入したことが特筆できる。

モータースポーツにおいてR34とR33の時代には、グループAレースはすでに終了しており、主な活躍の場はJGTC(全日本GT選手権)とN1耐久(後の「スーパー耐久シリーズ」)となった。JGTCはレギュレーション的に勝ち続けることは難しいとして、市販車の性能が戦績に直結するN1耐久に積極参戦。往年の「常勝GT-R」を思わせるレース強さを発揮した。

特徴的なところでは、R34でのニュルブルクリンク24時間レースや、スカイラインの名前は付かなかったが、R33のル・マン24時間レースへの挑戦が挙げられる。

「GT-R」の名称を16年ぶりに復活させたR32GT-Rは1989年に登場した。グループAレースで勝つという使命を与えられての復活であり、レースレギュレーションを念頭に置いた内容となっていた。エンジンの排気量をはじめ、スペックや造形のすべてに理由があった。そんなR32をマニアは大歓迎した。

世の中がバブル景気にわいた当時には無謀なローンを組んで購入する若者も続出したとか。それもあって、第2世代のGT-Rの中では販売台数が圧倒的に多い。

R32は、狙いどおりグループAレースでまさしく常勝を達成し、往年の活躍を思い起こさせる強さをいかんなく発揮した。

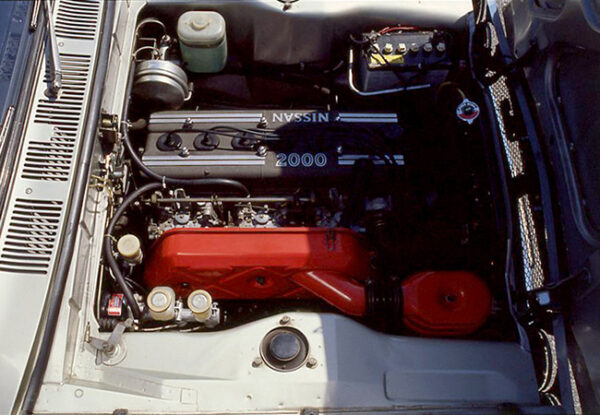

GT-Rは元祖「羊の皮を被った狼」の末裔。強力なエンジンこそが伝統

第1世代のGT-Rは、すでに伝説の域に達している。わずか197台のみが生産されたC110の「ケンメリ」は、レースで戦う機会が与えられなかった「悲運のGT-R」であるわけだが、C10の「ハコスカ」の時代になしとげた破竹の52勝は、ひとつ前のS54Bが日本グランプリでポルシェの前を走ったという伝説とともに、この先も連綿と語り継がれていくに違いない。

スカイラインはレースで勝たなければいけないというイメージを作り上げたのは、本来は設定のない強力なエンジンを積み、最初に「羊の皮を被った狼」と呼ばれたS54Bかもしれないという気がしてくるが、その流れを受け継いで、ハコスカGT-Rにもレース用に設計されたR380由来のDOHC4バルブのS20型エンジンが与えられ、それが高い戦闘力の根源になっていたのはいうまでもない。

GT-Rの歴史の真ん中には、まずは強力なエンジンがあった。50年以上も前から、日産というメーカーには、こうしたクルマを作り上げることが「企業文化」として存在するのだろう。

ところで、第1世代と第2世代の間が16年も空いてしまったのにはいろいろ事情はあったことと思うが、1981年デビューのR30にはRS、1985年に登場したR31にはGTS-Rという高性能仕様が存在した。マーケティング上はGT-Rと名乗ってもかまわないところ、日産はあえてそうしなかった。これは、あらためて見識だったと思う。

フォトギャラリー

- NI-R61

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)