【日本車黄金時代】4WDの世界を「民主化」した本格モデル、「三菱パジェロ」の功績と力

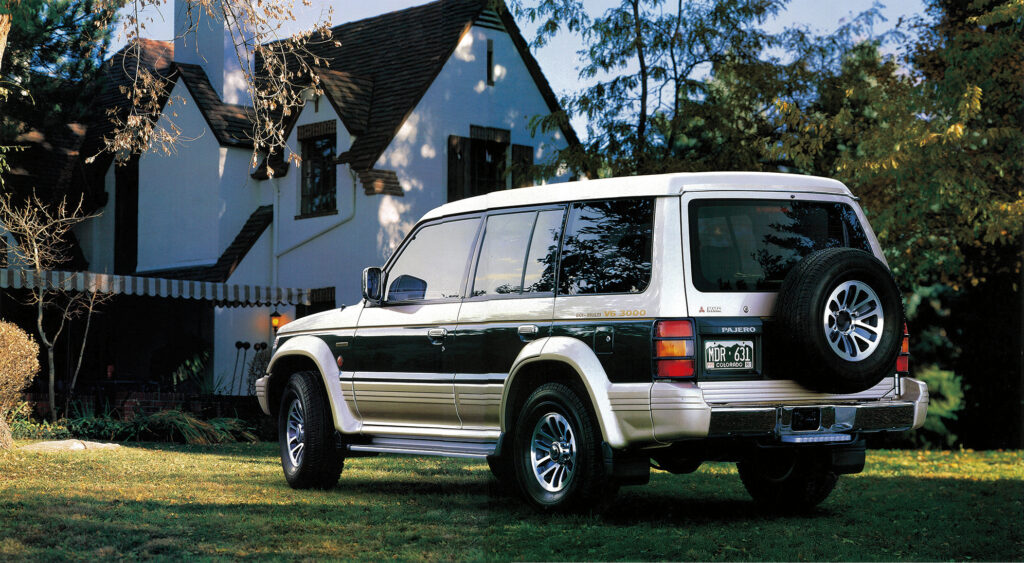

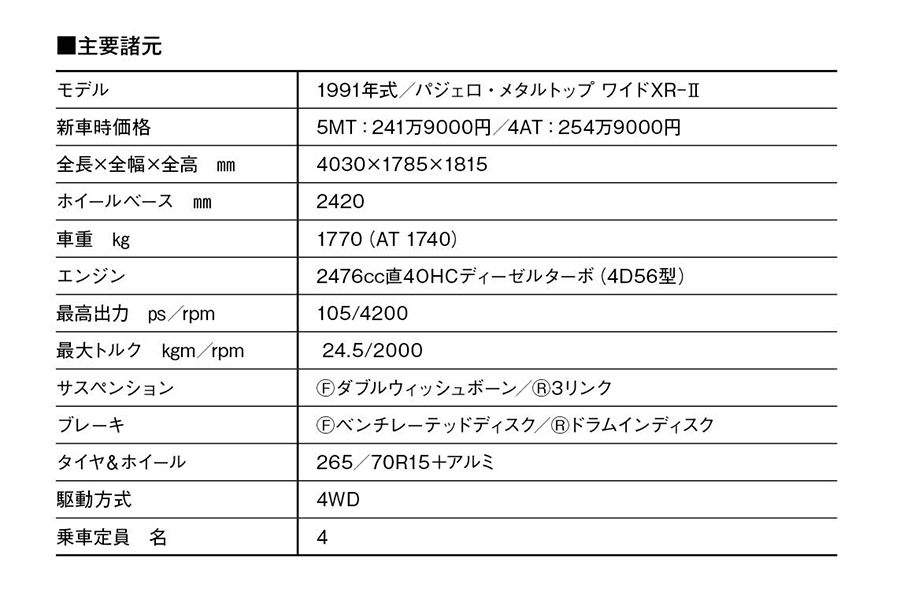

三菱パジェロ・メタルトップ・ワイドXR-II。2代目パジェロは、1991年1月に登場。ラインアップはショートとロングの2シリーズ。ショートはメタルトップとJトップ(キャンバストップ)、ロングにはミドルルーフとキックアップルーフを用意し、3ナンバー仕様(全幅1785mm)と5ナンバー規格(同1695mm)を設定した。2代目の特徴は、一段と進化したオールラウンド性能。4種の駆動モードが選べる「スーパーセレクト4WD」を採用。3リッターV6ガソリンと2.5リッター直4ディーゼルターボがパワフルな走りを約束した。カタログでは「本質を、走り続けるもの」と宣言。「パジェロの進化が、4WDの進化」と語りかけた

モダンな4WD車の姿を創造。その強い意志がもたらしたもの

1970年代、兄の三菱製ジープをよく乗り回していた。1980年初頭には、トヨタのランドクルーザーでオーストラリアを走った。砂漠の中を貫く荒れた道を数千kmも行く旅である。

現在のクルマの水準で見ると、まったく信じられないほどジープはハードだった。「快適性」という文字を見出すことは不可能。それは、まさに「屈強な兵士を乗せて戦場を駆け巡る」ためのクルマだった。エンジンもトランスミッションも、ボディも足回りも、ひたすら丈夫であることしか考えていない。人間が壊れてもクルマは無事……そんなコンセプトで作ったのではないかと考えてしまうハードさだった。

ランクルーザーはジープよりいくらかましだったが、やはり同じようなレベルだった。砂漠の中を無造作に切り拓いただけの道路を走るランドクルーザーは、ボクの体力を強引に消耗させた。手首はひどいキックバックと戦い続けて、腱鞘炎寸前のありさまだった。

そう、昔の4WD車は文字どおりへビューデューティーだったのだ。ボディからは強い汗の匂いが漂ってくる、そんなクルマだった。

1982年、初代パジェロの登場が、汗臭く、タフで、ラフで男だけのものだった荒々しい世界を変えた。現代的、都会風で、タフさと同時に優しさもある。まったく新しい4WDの提案だった。優しさがなければ男じゃない……といった新しい感覚である。

日常性を持つ4WD車は、アメリカには存在したが、日本にはなかった。それだけに、初めてパジェロのステアリングを握り街に出たとき、その新鮮さにショックを受けた。

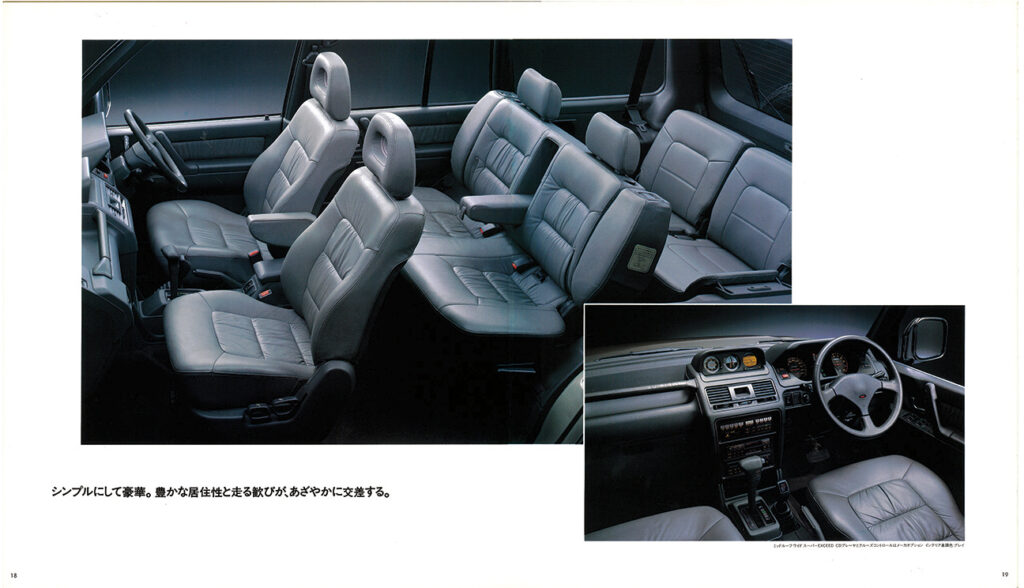

まず、乗り心地のよさに驚いた、4WD車といえば路面の凹凸がダイレクト伝わるもの。容赦なく激しく揺れ、胃下垂防止用に腹にベルトを巻きたくなるもの、と思っていたのが、違った。パジェロのサスペンションもシートも不整を滑らかに吸収してしまう。乗用車と比較できるほどしなやかな乗り心地を実現していた。

静かなキャビンにもびっくりした。小一時間もハイウェイを走ると思考能力が落ちるほど、うるさいのが当然だった4WD車のキャビンで、なんと普通の声で同乗者と会話が弾んでいる。運転は楽々、装備もいいし、走りの感覚は乗用車に近い。とにかく、パジェロはあらゆる点で、それまでの4WDのイメージを完全に変えた。

パジェロは4WD車を、荒野のカウボーイから街のカウボーイへ、つまりアーバンカウボーイに変身させたのである。ボクはモダンな4WD車のあるべき姿を大胆に提案した、初代パジェロの成功を確信した。はたして、ボクの予想は当たった。

パジェロは、4WDを都会の乗り物に変えた

パジェロがカントリーシーンやビジネスシーンだけでなく、頻繁にアーバンシーンに登場してくるまでにさほど時間はかからなかった。男がタフな姿で駆るシーンばかりを演じてきた4WDだが、パジェロの場合は、軽快なカジュアルウェアの男女が、表情もリラックスして街を流すシーンをフレッシュに演じてみせた。そんなシーンが、パジェロにはよく似合った。

日本生まれのこのアーバンカウボーイは、海外でも好評をもって迎え入れられている。華やかなコートダジュールあたりでも、粋に街を流すパジェロによく出合う。

安価で、おしゃれで、快適に乗れるパジェロは日本と同じように、高いヘビーデューティ性能はそれほど必要ないというユーザーたちに、拍手で歓迎されたのだ。いまやパジェロは、ヨーロッパでも確実に大きなマーケットを手に入れた。

ヘビーデューティなカテゴリーに入るクルマだが、「過酷な条件下の走破性をあえてシビアには求めない」というのがパジェロのコンセプトのひとつだ。これが現在の成功をパジェロがつかんだ大きなポイントである。過酷な条件下の走破性の高さは、このカテゴリーの4WD車にとっては優劣を決める最大要件のひとつではある。だが、それを高いレベルまで引き上げるには、お金も技術も並大抵ではすまない。長期にわたるいろいろな積み重ねが、つまりノウハウといわれるたぐいの厚みがなければならないのだ。

このあたりになると、メルセデス・ベンツのGクラス(ゲレンデヴァーゲン)やランドローバーのレンジローバーといった名前が、すぐに浮かんでくる。両車の実力はあらゆる点から見て頭抜けている。両車の悪路走破性の高さには、とにかく驚くべきものがある。さすが長い間にわたり、修羅場を踏んだだけのことはある。

だが、この2台はすこぶる高価だ。4WDのロールスロイスと称賛を受けるレンジローバーはもちろん、4WD車のSクラスであるGクラスも、プライスタグはパジェロの3倍以上に達する。

悠然と王道を歩むこの2台に対しパジェロは、フル装備で300万円+αといったところ。この2台と正面からか価格を比較するのはフェアではない気もするが、それにしてもパジェロは安い!

確かに、4WD車のロールスロイス/4WD車のSクラスと並べれば、車格差はすぐにわかる。4WD車としての悪路走破性もまた、差があるのは否定できない。だが、もしパジェロがすごく高価なインテリアと仕上げをして、肩を並べないまでも性能面で両横綱に匹敵する底力を備えていたとしたら、どんなプライスタグが下がることになっただろうか……。フル装備で300万円+αというわけにはいかない。

そう考えると、4WDに経済性をも含めた高い日常性と一般性を持ち込んだパジェロのコンセプトに、多くの人が拍手を送ったことは当然である。

未来感覚の打ち出しと、本物感の追求。その志が課題になる

パジェロが基本的にコンパクトなサイズを重視している点もうれしい。まさにジャストサイズだ。これはグローバルに見てもそういえる。

ショートホイールベースのメタルトップ仕様(XR-Ⅱ)で、4030×1785×1815mmのサイズは、いろいろな条件下でも使いやすい。運転する人を気軽な気持ちにさせる効果がある。と同時に、十分な存在感や強さをアピールするのに不足のない大きさだ。

新型パジェロのスタイリングについても、少し触れておこう。基本的には従来モデルを下敷きにしたキープコンセプトだが、上を丸め、空力性能を上げ、コンテンポラリーな表情を与えて……と進化を遂げている。4WDモデルはあまり大きく変化しないものだし、まして従来型が超人気者だから、正常な進化だと思う。ただしボクの個人的な意見をいえば、もうひとつ「モダンさを強く打ち出す方策はあったのではないか」と感じる。

パジェロの「パリダカ仕様」は、いかにも近未来の高性能4WD車を感じさせる。あの篠塚建次郎選手が駆ったワークス版のパリダカ・パジェロのイメージを強く押し出してほしかったと思っている。

メルセデスのGクラスやレンジローバーが正統派4WD車の道を行くのに対し、パジェロはアーバンシーンに映えるつきあいやすい4WD車として、世界中にファンを獲得している。そのパジェロのイメージは、未来感覚を打ち出すことでより強化できると考えるのだ。モダンな4WD車のイメージはさらに磐石になる。そういったイメージの強化はパジェロの今後の、より幅の広いキャラクター作りに大きな助けになるに違いない。

未来の4WD車は、多くの人が求める、もっともっと日常性を高めたクルマになっていくだろう、汗と泥の臭いからますます遠ざかることは確実だ。その点でも未来感覚の先取りが、パジェロの将来をより明るく開いていくのではないか、とボクは考えるわけだ。

ところで、誤解してほしくないのは、未来の4WD車にオフロード性能は不要なのか、という点だ。それは違う。

手ごろな価格で魅力的なクルマを提供するのは大切だ。だからパジェロにメルセデスGクラスやレンジローバー並みの悪路走破性を求めることは難しい。パジェロのユーザーの、おそらく90〜95%はオフロードに入るといっても河原に降りるか波打ち際を走るか、林道に分け入るくらいだろう。スキー場で優越感を味わうあたりがせいぜいだと思う。だから 「適度」のオフロード性能をボクは文句なく受け入れる。

普通のクルマより一歩、奥深く踏み込めるということに多くのユーザーは夢を抱き、優越感を感じるのだ。それ以上を求める人は5%か5%以下に違いない。したがって、現在のオフロード性能でなんの不足もないし、むしろ余ってしまう。ほとんどオンロードに焦点を合わせた現在のタイヤの性能でもだ。しかし、だからといって三菱には、前進を止めてほしくない。多くのユーザーが気軽に乗り回せる4WD車、というコンセプトをしっかりと守りながら、4WD車本来のオフロード性能を可能な限り追い、高みに引き上げていく志を、ぜひ持ってほしい。

そして、いつかはオフロード性能においてもメルセデスのGクラスやレンジローバーと肩を並べるような地位を得てほしいのだ。もちろん、コストの関係もあるので、すべてのモデルにとはいわない。限られたモデル、あるいは本格派オフローダーのために限定して、特別は技術やパーツを提供する、といった方法をとってもいい。

パジェロはヘビーデューティ4WD車の活躍の場を「荒野から街へ」と広げた。多くの人にその門戸を開いたパジェロの功績に、ボクは大きな拍手を送りたい。そして未来にも大いに期待している。

※CD誌/1991年4月10日号掲載

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)