【時代の証言_日本車黄金時代】求めたのは時を超えて輝く品質。「10年基準」で作った流麗セダン、ユーノス500の価値

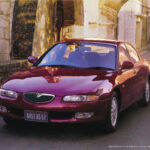

ユーノス500は1992年1月にデビュー。キャッチフレーズは「ラスティングバリュー」。10年たっても色褪せない価値を掲げ、独自のジャンルにチャレンジした。カーデザイン界の巨匠、G・ジウジアーロ氏に「世界で最も美しいサルーン」と評された造形を持ち、そのキャラクターは、輸入車の対抗モデルというイメージだった

クルマに求められるクオリティと価値。その本質に迫る

自動車先進国であるヨーロッパでもアメリカでも、古いクルマはいっぱい走っている。その様子は少しも不自然ではない。ごく当然な光景として目に映る。ヨーロッパでは10年近い、あるいはそれ以上のモデルチェンジサイクルのクルマも珍しくない。このことも新旧の溶け合いを容易にしているのだろう。

ボクは生活に、ライフスタイルに深く密着したクルマは、新しかろうが古かろうが、その価値観に変わりはないと考えている。それが一般的になれば、時の流れがもたらすモノに対する差異感をあまり感じなくなるのではないだろうか。

いまやコンパクトなクルマが中心になったアメリカでは、かつての恐竜時代のフルサイズカーは、さすがに異物感がある。だが、長い間クルマに対する基本的な価値観に変化がないヨーロッパでは、新旧の溶け合いは本当に自然である。

日本はどうかというと……クルマは多くの人にとって、日常的になくてはならない必需品になっている。ただし必需品とはいうものの、生活との密着度に関してはかなり希薄なのが現状だ。この違いはどこからきているのだろう。クルマに対する個人の価値観が、まだ欧米のようにしっかり定まっていないからではないか。

クルマの選択の仕方ひとつをとってみても、それはわかる。自分の意思というより、なんとなく周囲を見回して、いわゆる「横並び感覚で選択」したり、不必要なものを大きな付加価値として捉えてしまいがちである。そしてメーカーの熾烈な販売合戦の渦に巻き込まれ、短いサイクルで新しいクルマに買い替えてしまう。

こうした状況は、否応なく、多くの人たちに「新しいもの」「古いもの」を意識させることになる。

ユーザーが新旧という価値観にとらわれず、自分の生活に、ライフスタイルにふさわしいかどうかという価値観でクルマと接するようになれば、新しいクルマと古いクルマの「なじみ」はもっとよくなるに違いない。最近、日本にもようやくそんな空気が少しずつ漂いはじめた。周囲に惑わされず、自分を見失わず、肩から力を抜いて、自分の目と価値観でクルマを選び、それに長く乗る……そんなクルマとのつきあい方をする人が増えつつある。

今回のテーマのサンプルとしてピックアップしたユーノス500の開発コンセプトである「ラスティングバリュー」(いつまでも色褪せない価値)というキャッチフレーズも、そうした流れを反映しているように見える。ユーノス500が長くつきあうのにふさわしいクルマかどうかについての評価は、人それぞれだろう。ボク個人の価値観ではなかなかいいと考えている。ただし、ハードウェアの熟成不足を解決するという条件つきではあるが……。

さて、ユーノス500を長くつきあうにふさわしい相手とボクが考えた理由を説明していこう。

長く愛着のわくクルマの条件とは

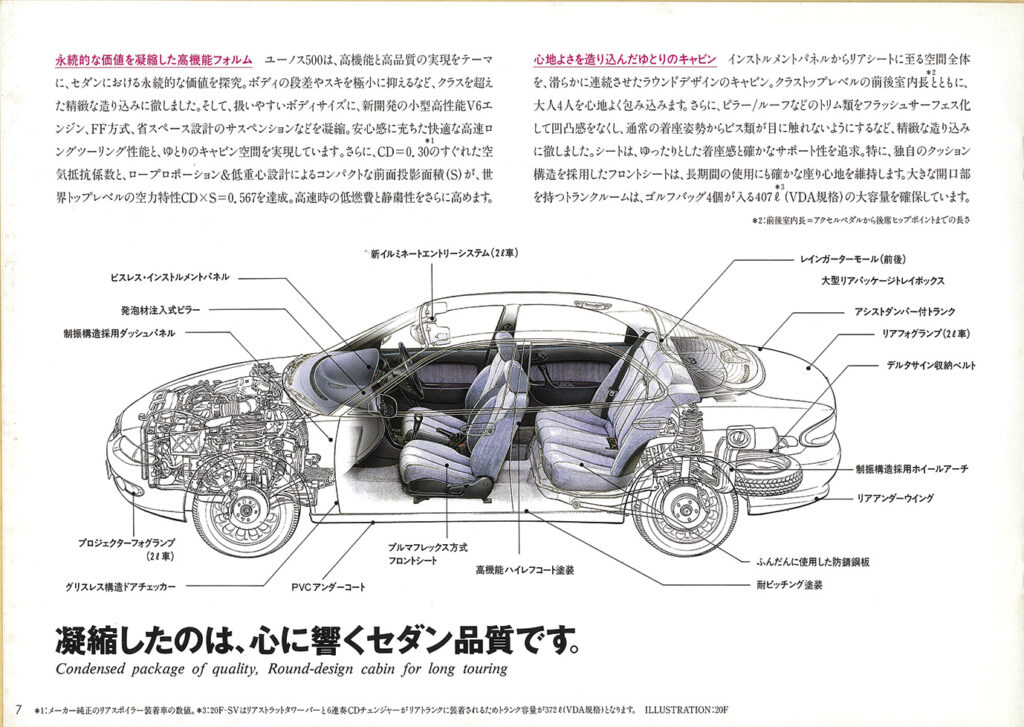

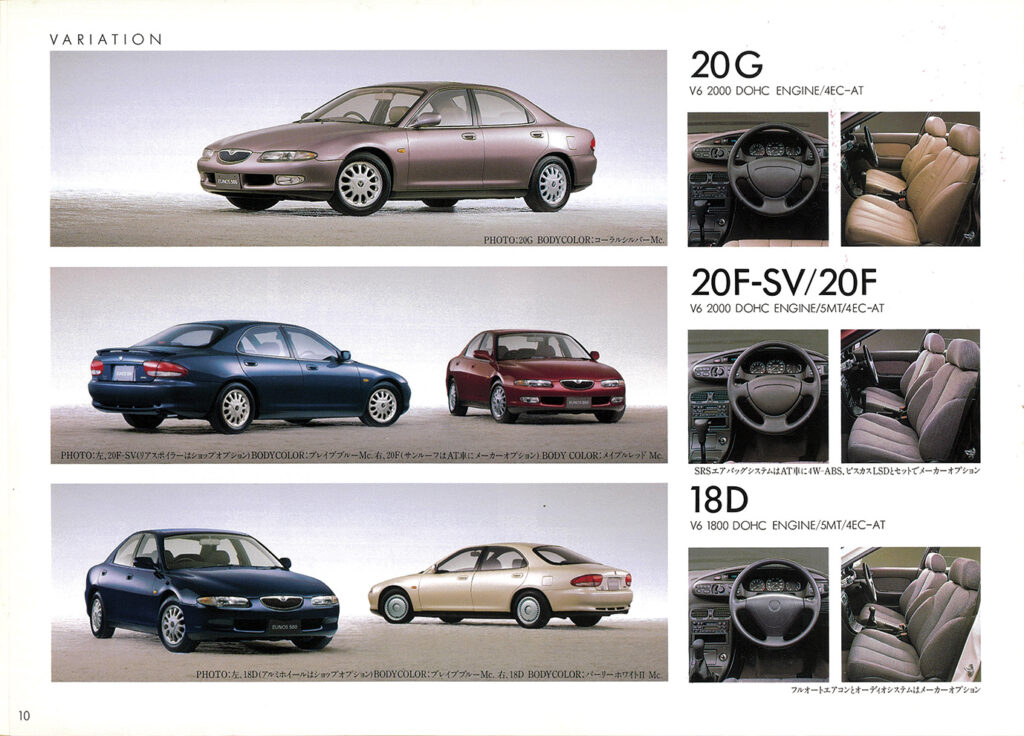

まずはルックスだ。ルックスはクルマの魅力の大きな部分を占める。それだけに、スタイリングの魅力が薄いと飽きやすい。ユーノス500は4ドアスペシャルティといったキャラクターの持ち主だけに、ルックスはとくに大切なポイントになる。

それで、どうなのかということになるわけだが、ボクはとてもいいと思う。シルエットは日本車には珍しいエレガンスを強く感じる。モダンさの中に見え隠れするクラシカルな味わいもうれしい。自己主張の強さも十分にある。このスタイリングは長くつきあっても飽きがこないように思う。時間が経過するにつれ、味わいと艶が出てくる……そんなタイプのスタイリングだと考えている。

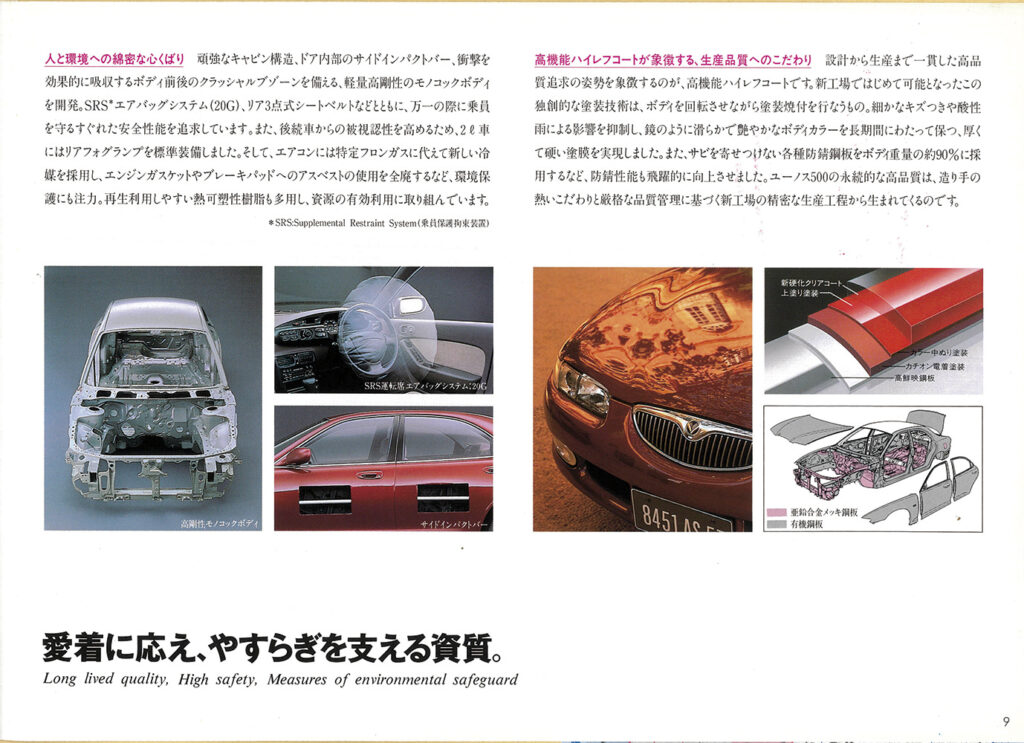

クルマの外観の印象を大きく左右する要素に塗装の質がある。塗装の色つやが落ちてしまうと見栄えは情けないものになってしまう。だから、長期にわたって色つやのあせにくい良質な塗装を施すのは、ロングライフカーの必須条件である。マツダはユーノス500に、「厚く固くつややか」であることを売りものにする「ハイレフコート」塗装を採用し、長く美しさを保てることを宣伝している。一般的な塗装に対しどのくらい美しさを保つ寿命が違うのか……。いい答えが出てほしいものだ。

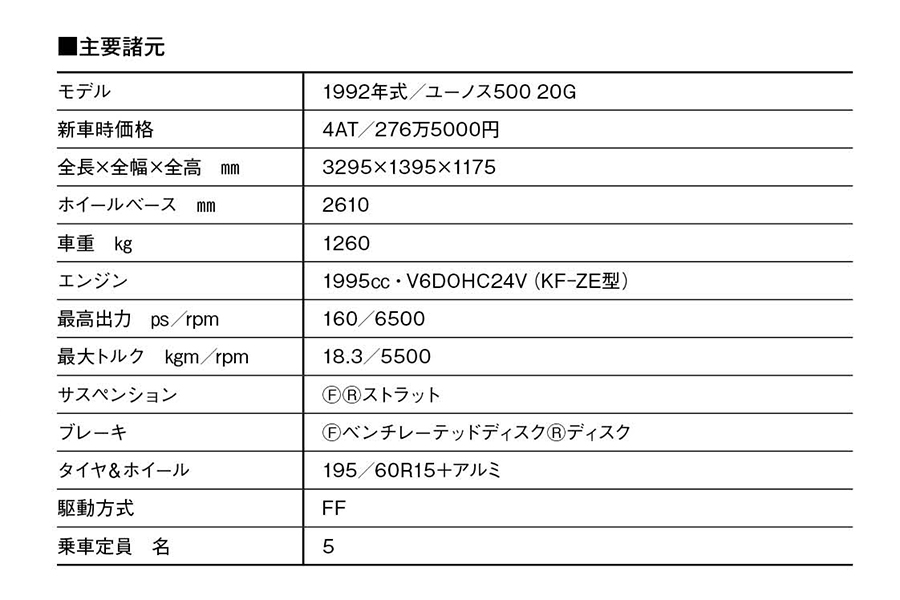

サイズもいい。クルマのサイズが不必要に大きくなっていくなかで、長さが4545mm、幅が1695mmと5ナンバーの枠内に完全に入っていることは、長くつきあうクルマとしてはいい条件である。

税金/保険の利率が変わったとはいえ、大きなクルマがどんどん増え続けるのは問題がある。日本のクルマのインフラは長い時間をかけて「5ナンバーサイズ」に仕立て上げられてきた。日本で使いやすいクルマといえば5ナンバーサイズであることはいうまでもない。日常的な行動条件によって、サイズの大小に対する要望は変わってくるだろうが、とにかく長くつきあうための条件として欠かせないチェックポイントである。

5ナンバーサイズというと、3ナンバー車が増えている中では小さくて見栄えが悪いのではないか、といった心配があるかもしれない。ユーノス500の場合、その心配はないとボクは断言する。多くの日本車とは明らかにテイストが異なるそのルックスは、どこにいてもしっかりとした自己主張をする。

長年つきあうには感覚面での演出も大切になる

居住性の良し悪しも重要だ。キャビンに必要にして十分な広さがあるという物理的な条件をクリアすることは当然だが、それと同時に大切なのが感覚的な居住性の良し悪しである。ユーノス500の物理的スペースは5ナンバーの4ドアスペシャルティとして十分だ。

感覚的な居住性は、居心地のよさと言い換えられる。クルマの室内は、ただ広ければ居心地がいいという単純なものではない。各部が心地いい形と色合いで仕上げられているか。きちっとした、いかにも品質感のいい組み上がりになっているか。マテリアルの質感はいいか……といったところが感覚面の居住感の良し悪しを左右する。

ユーノス500のフロントスクリーンはかなり強く寝ている。ただしスクリーン上縁と頭の距離が十分にとられていること、スクリーン下端がかなり前方へ出ていること、そして巧みなダッシュボード造形の相乗効果で、とても感じのいい空間を作り上げている。広すぎず、狭すぎもしない。全体に丸みのある優しい面で包まれたキャビンは、日本車にはあまり例がない「心がくつろげる」空間といえる。視野から無粋なビスやキャップ類をなくした努力にも拍手を送りたい。

シートの出来の良し悪しは、クルマの機能の中でも非常に大切だ。出来がよくないと長くつきあうのはつらい。新しいときはいい具合でも、早くヘタリが出て座り心地がどんどん悪くなってしまうシートもある。これもまずい。ユーノス500の場合、構造的にヘタリを抑える設計を導入している。これはいいことだ。しかし、日本車のシートは全体にレベルが低い。長持ちするかどうかの問題以前に、はじめから出来のよくないシートが多い。残念ながらユーノス500のシートもよくはない。底つき感が出ていたし、全体的な面圧分布もほめられるレベルではない。

走り味と乗り味も最高に大切なポイントである。この部分での良し悪しは、長くつきあえるかどうかの決定的なポイントのひとつだ。

心地よさとは、パワフルであるとか、コーナリング限界が際立って高いとか……そんなたぐいの話ではない。必要にして十分な性能(もちろんそれに少し+αがあればよりいい)が、高度にバランスされているかどうかが重要である。バランスのいい性能は、日常的な条件下で「無意識の運転」を可能にし、疲れを最小限にとどめ、心地よいドライブを約束する。結果的には安全性を高めることにもつながる。

ユーノス500が搭載する2リッター・V6エンジン(160ps/18.3kgm)の仕上がりはなかなかいい。だが、組み合わせるATの出来が悪い。シフトショックの強さは完全に不快なレベルだし、びっくりするほど急な発進は不快感とともに不安感さえ抱いてしまう。車庫入れや縦列駐車などでもネガティブな面が当然でる。とにかく、このATの改良がユーノス500に与えられた当面の課題であることは間違いない。

乗り心地に粗さがあるのも、このクルマのキャラクターにはふさわしくない。とくに段差や強めの突起などでのリアからの突き上げ感はラフだ。ハンドリングの仕上がりももっと頑張ってほしい。とくに高速で緊急回避するような際のスタビリティは、もっと引き上げる必要がある。

というわけで、走りの面での熟成度にはいろいろ注文をつけたい点はあるが、すでに話してきたように基本的な部分では、長く色褪せない条件を多分に備えている。ユーノス500は今後の熟成を大いに期待したいクルマである。

※CD誌/1992年6月26日号掲載

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)