石炭を運ぶ効率的な手段はないか。その回答が蒸気機関車だった

ジョージ・スチーブンソンによる蒸気機関車開発のエピソードと、ブレーキの発展・発達について。

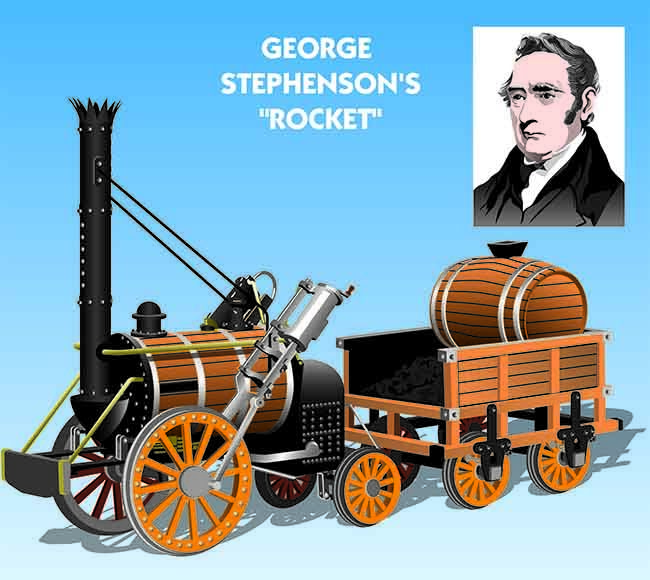

蒸気機関車「ロケット号」はマンチェスター〜リバプール間のコンペに優勝

イラスト●那須盛之

イラスト●那須盛之

ジョージ・スチーブンソンは1781年6月9日、スコットランドとの境界に近いイングランド・ニューキャッスル近郊の炭鉱町で生まれた。父親は炭鉱の機関士だった。当時の蒸気機関はロープの巻き上げなどに使われていた。

この世に生まれたばかりのフランジ付きの車輪を使い、現在のエッジ型レールを走る最初の蒸気機関車を作ったのが、ジョージ・スチーブンソンだった。1814年、33歳のときである。その前にも蒸気機関車はあったが、L字型の鉄のレールを走らせる方式で、車輪にフランジはなく、すぐに脱線して使い物にならなかった。

彼はニューキャッスル南方ダーリントン周辺の炭鉱で、技師をしていた。彼の機関車は構内での石炭運びに成功した。友人に、「いまにイギリス中を驚かせることになるよ」と語っていたという。

そのころストックトンの港までの石炭の輸送は、馬車を使っていた。コストがとても高くついた。炭鉱主たちは、運河を建設して船で石炭を運ぶプランを考えた。

しかし間もなく、彼らは考え方を変え、運河の建設よりも安くつく鉄道を造る計画を立てた。鉄道といっても、蒸気機関車ではなく、馬車鉄道だった。スチーブンソンは、蒸気機関車が使えると信じ、会社の幹部を説得した。会社は、提案どおり蒸気機関車の採用を決めたが、他の会社は馬車鉄道でいくと決定した。

1825年9月27日、鉄道は馬車と蒸気機関車との共用鉄道として開業した。スチーブンソンの蒸気機関車は、石炭を満載したたくさんの貨車と、1両の客車を引っ張って出発した。石炭の上にも人が乗っていた。

この初めての公共鉄道の成功に注目したのが、工業都市マンチェスターと、その南の港町リバプールだった。両市を結ぶ運河会社が通行料をつり上げるのに腹を立てた両市は、鉄道の建設許可を国に申請した。地主たちは反対したが、国会は鉄道の建設を認めた。

鉄道は1830年9月15日に開業したが、前年まで鉄道会社は、この鉄道に馬車と蒸気機関車のどちらを使うべきか悩んでいた。

結論を出すために、会社は蒸気機関車のコンペをした。3種類の蒸気機関車がコンペに参加。そして勝ったのがスチーブンソンの「ロケット号」だった。このコンペで蒸気機関車は、馬より優れているという評価を初めて受けた。

しかし、新しい文明の幕開けを迎えたのは、喝采だけではなかった。文明に宿命的に寄り添う思わぬ裏目が、早くも初日の賑わいの中に影を落とした。

この日、マンチェスターを出た祝賀列車は、給水のために途中のパークサイド駅に停車。「危険だから絶対に車両から降りないでください」と、鉄道会社は警告した。しかし、多くの招待客たちは、警告を無視して線路を歩き回り、話に夢中になっていた。その中にリバプール出身の下院議員ウイリアム・ハスキッソンもいた。

そこへ、反対側からスチーブンソン自らが運転するロケット号が走って来た。馬車の走る姿しか見たことがない招待客たちは、蒸気列車の速度も力もよくわかっていなかった。ロケット号が本当に近くに来て、初めてあわてて逃げ出したという。ところがハスキッソンは線路の上に転んで轢かれ、病院に運ばれて亡くなった。

警告を無視して線路に降りた乗客にも問題はあったかもしれない。しかし、当時まだまったく未熟だった列車のブレーキ技術のレベルも忘れてはなるまい。

機関士がブレーキをかけると、各車両のブレーキが同時にかかるというジョージ・ウェスティングハウスの自動空気ブレーキが実用化するのは、1886年から87年にかけてである。

それまでの間に、列車の速度は時速100kmを超えていたのに、ブレーキの技術は追いついていなかった。緊急事態が起こると、機関士が汽笛で合図をする。その合図でブレーキマンが車両から車両へと飛び移りながら、車両ごとにブレーキホイールを手で回す。ブレーキの効果もほとんどなく、そのうえ連結器が不完全だったからブレーキマンの転落事故が絶えなかった。

ウェスティングハウスの自動空気ブレーキは、なかなか認められなかった。たとえば、ある鉄道会社の社長は、「空気で列車を止めるというのか。馬鹿と話す暇はない」といったそうだ。

自動空気ブレーキを最初に採用したのは、ペンシルベニア鉄道だった。実験中に機関士が踏切内に馬車を見つけた。機関士は諦めながらもレバーを引いた。列車は踏切の直前で見事に止まり、空気ブレーキの威力が証明された。

いま鉄道は鉄車輪、鉄レールで時速500kmを超える速度を出せるようになった。この速度を可能にしたのは、減速技術が伴ったからである。しかし、時速500kmにも、また思わぬ裏目が出ないとはいえない。技術者たちの裏目への挑戦は、永遠のテーマかもしれない。

名コラムニスト、岡並木さんのアンコール・エッセイをお届けしました。

(1996年7月26日号原文掲載)

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)