スバル開発の心臓部「イノベーションハブ」を初公開!~開発スピードと品質が劇的に進化~

スバルの「イノベーションハブ」は、これまで分断されがちだった商品企画・デザイン・設計・試作・実験評価といった各工程を一体化し、初期段階から実車レベルのフィードバックを回せるようにするための開発中枢である。そんなスバルの心臓部を取材する機会を得た。

従来のように、企画の方向性を決めてからデザインへ渡り、そこから設計へ、さらに実験へ、と縦割りに工程が流れるのではなく、最初から全員が一カ所に集まり、同じプロトタイプを前に議論し、同じ情報をもとに意思決定する。狙いは単純にスピードを上げることではなく、「質の高い判断を早く下す」という、もっと本質的な開発能力の底上げだ。

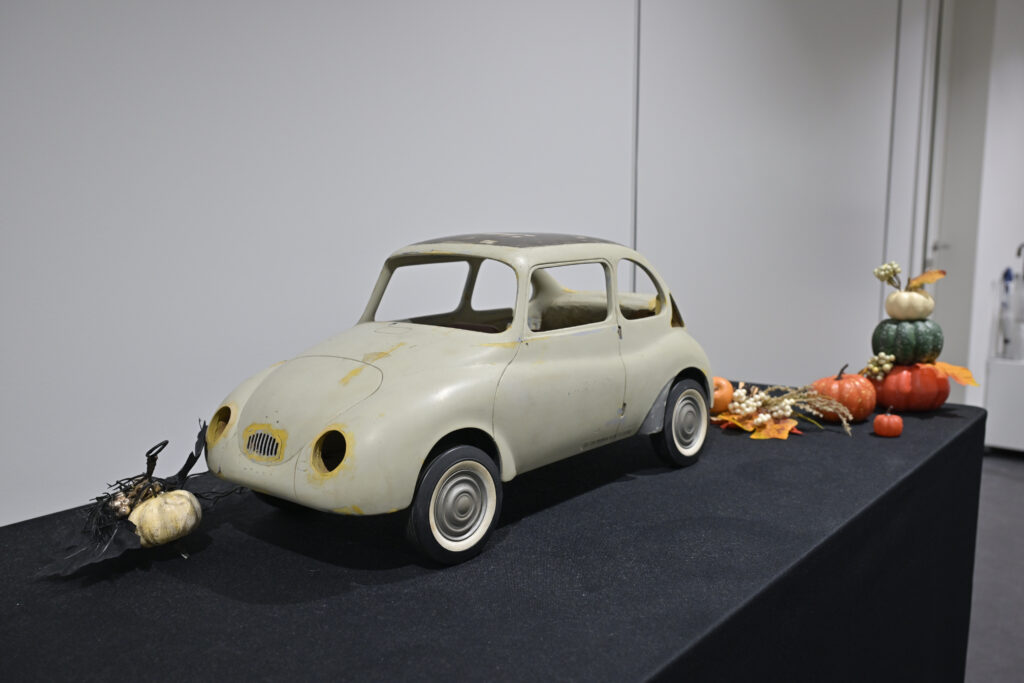

イノベーションハブ内では、実寸モックアップやクレーモデル、フルスケール3Dプリントモデル、さらには走行可能なプロトタイプまで、開発ステージに応じた実体がつねに用意される。机上の図面では見落としがちな視界、操作性、乗降性、内外装の一体感といった「身体的な体験」を、早い段階から確認できる。たとえば、あるデザインラインを成立させるために必要な構造変更が走行性能や整備性にどう影響するか、ある空力処理が静粛性とエネルギー効率のどこに効いてくるかといった、部署を横断する議論がすぐに始められる。

この拠点の特徴は、単なる共同作業スペースではなく、各部門が抱える制約や譲れない条件を「見える化する場」として機能している点だ。デザイナーは造形の魅力と視認性を提示し、設計は成立性・耐久・整備性の根拠を示し、実験部門は安全・快適性・NVHのデータを並べ、さらに生産・調達の担当者が量産時のコストや工程リスクを同じ場で共有する。互いが自分の都合を押し付け合うのではなく、どこに本質的な価値があるのか、どこは守るべきでどこは譲れるのかを、可視化された根拠をもとに議論する。その結果、単に「最適な落としどころ」を探すのではなく、一段上の「統合解」をつくることが可能になる。

スバルがこのような開発手法を強化する背景には、自動車が「電動化」「知能化」「コネクティッド化」という3つの大きな要素を同時に抱える時代へ移行している現実がある。従来のように、パワートレイン、シャシー、内装、運転支援、インフォテインメントといった領域を別々に最適化しても、最終的に「乗って自然で安全で気持ちいい」という一貫した体験にはつながりにくい。スバルが長年大切にしてきた全方位安全思想や走りの質を、EV時代、ソフトウェア時代に合わせてアップデートするには、各領域を融合させた開発体制が必要だった。

イノベーションハブではVRやシミュレーション設備も活用し、運転姿勢、視界、UIの動線、先進安全装備の介入タイミングなどを早期に確認できる。仮説を素早く削り込み、不要な案を早く捨てることで、開発後半に生じる「手戻り」のコストを劇的に減らす狙いだ。さらに、プロトショップではサスペンションブラケットやボディ補強部材などを小ロットで即時製作し、思いついたアイデアをその日のうちに形にできる。試作品はすぐに評価設備へ運ばれ、シャシーダイナモでは制御の練度を、NVHラボでは静粛性と電動化特有の高周波音を、耐久エリアでは熱マネジメントを確認する。

こうした循環を高頻度で回すことで、「なぜこの設計にしたのか」という判断理由と根拠が明確になり、開発メンバーの共通理解が加速する。また、外部パートナーとの共創スペースも備えており、新しい技術や素材を迅速に実験へ取り込める体制を整えている点も特徴だ。ソフトウェアとハードウェアの境界が溶けていく時代に、スバルが「走りの質」と「安全」を両立した独自性をどのように維持するのか。その答えをつくるための“地力”を鍛える場所が、このイノベーションハブなのである。

Ranking

The latest issue of a Magazine

雑誌『CAR and DRIVER』

(2026年3月号)

- 巻頭トークセッション【2026年のクルマ界隈】スポーツカー、SUV、ブランド戦略、Kカー、BEVの5テーマを取り上げる

- 特集【人とクルマの物語】「クルマ好き13名」のパーソナルストーリー。あの人はどんなモデルを愛車にし、生活をともにしてきたのだろうか

- 【新車試乗記】VWパサートTDI、メルセデス・ベンツGLB、BYDシーライオン6

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)