【カーデザインを語ろう/CDワイガヤ会議】クルマの原点は「カッコいい」にある! スーパーカーは鮮烈な存在だった

当初カーデザインはアメリカ車が牽引。その後スーパーカーブームを経て、1990年代には日本がリードした

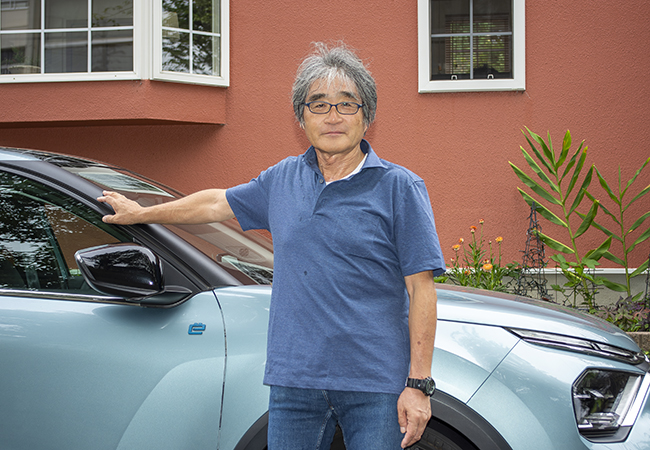

千葉匠/デザインジャーナリスト

九島辰也/モータージャーナリスト

横田宏近/カー・アンド・ドライバー 編集委員

山本善隆/カー・アンド・ドライバー統括編集長

山本 本日は千葉匠さん、九島辰也さんを迎え、クルマのデザイン、というより「カッコいいクルマ」についてワイガヤしていきましょう。

九島 クルマのデザインを語るには、やはりスタイリングが重要ですよね。今日は、専門的なデザイン解説よりも個人的な好みも踏まえて話したいね。

山本 時代的な区分でいうと、1970年頃まで、そしてスーパーカーブーム、バブル期、そして平成以降というところかなと思います。弊誌(カー・アンド・ドライバー)が昨年手掛けた日本自動車工業会の『自動車ガイドブックVol.71』では「自動車のデザイン」を特集しました。ここでは中村史郎さんにインタビューしましたが、その中で中村さんから「クルマのデザインは1970年代前半が黄金期で、これを超える時代はない」という指摘もありましたが、千葉さんこれはなぜなのでしょうか。

千葉 1960年代後半から1970年代前半までは、カーデザイナーが純粋にカッコいいと思うクルマをデザインできていました。この時代以降は、法規制やマーケットリサーチを反映したデザインに変化していきます。この点が大きな違いですね。

デザインの黄金期はアメリカ車がリード。日本車はアメリカそしてイタリアに学んだ

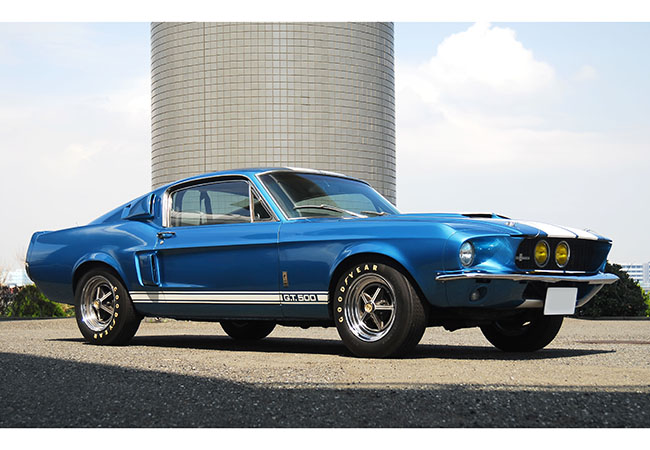

山本 スーパーカーブーム以前の日本ではアメリカ車がカッコいい、というイメージがあって、日本車のデザインもそれに大きく影響されていたように見えますが、どんな時代だったのでしょうか。

横田 ボクは1959年、横浜で生まれて、子供のころは国道1号線を走るクルマを見ているのが大好きな時間でした。当時、見かけたクルマの半分はアメリカ車で、国産車はトラックが多かった。1960年代の横浜で見ていたアメリカ車は、断然カッコよかった。

千葉 実は1951年にかの松下幸之助さんがアメリカに3カ月間の視察旅行に行き、帰国してすぐ「これからはデザインが大事だ」と語ったという伝説が残っています。実際、松下電器はこの年にデザイン課を立ち上げています。松下さんは、アメリカで販売されている商品は同じような機能の製品であっても、価格に幅があることに気づきました。その価格差は何が理由かと考えたときに、いいデザインの商品ならば高くても売れるということに気づいたのです。

千葉 日本のカーデザイナーたちは、1950年代後半からはアメリカのアートセンターにデザインの勉強に行っています。当時はJETRO(日本貿易振興会)が資金を拠出して、自動車メーカーの社員が留学する支援をしていました。また、JETROはアートセンターの先生を日本に招いて、各自動車メーカーに派遣してデザインを教えてもらっています。当時の日本はアメリカに対する憧れが強く、アメリカの影響を受けたのは必然でした。

欧州のデザインは、1960年代にイタリアのデザインが入ってきます。後にG・ジウジアーロ氏とともにイタルデザインを設立する宮川秀之さんが、イタリアンデザインを自動車メーカーに紹介したのです。最初はマツダ、そしてスズキ、いすゞと、宮川さんがイタリアのデザイナーを日本に紹介してくれたことで、日本のデザイナーは欧州のデザインを学んでいくようになりました。日産は、この動きとは別にピニンファリーナに410型ブルーバード(1963年)と2代目セドリック(1965年)のデザインを依頼しています。

横田 でも410型ブルーバートは、あまり人気がなかったですね。イタリアが意識されるようになったのはいすゞ117クーペからの気がします。一方でトヨタ・クラウンはアメリカ車が先生で、日本人が好むように翻訳していたように感じています。

千葉 デザイナーは、決して「似せたデザイン」をしようとは思いません。結果として「似てしまう」という話です。実は、トヨタの初代クラウンは、デザイナーがあまり関われなかった。需要先のタクシー会社の意見に従って、エンジニアがアメリカ車風のデザインを作ったのです。トヨタのデザイナーは、初代にあまり関与できなかったことに発奮して2代目の開発にあたっては相当に頑張っています。

山本 ちなみに九島さんはこの時代で好きなクルマはありますか?

九島 ボクは1960年代の国産車でいえば、丸目2灯のSRフェアレディが好きで、実際に乗っていましたよ。1960年代のクルマ事情は、大人になってから当時の映画を観て面白いと思いました。石原裕次郎の作品にいろいろなクルマが出ていて感動するね。

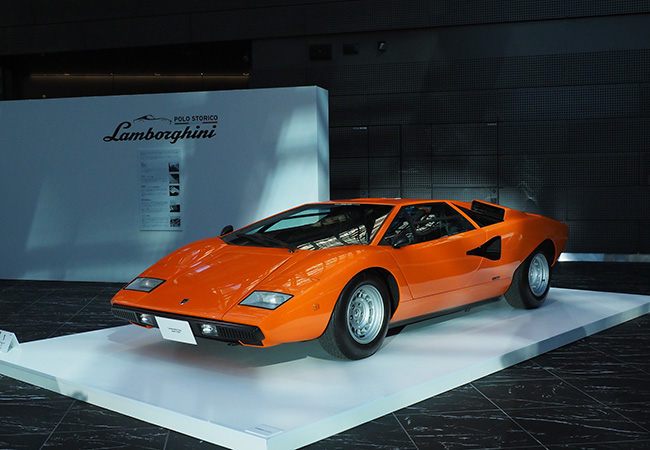

今までに見たことのないカタチ。カウンタックがなければスーパーカー・ブームは存在しなかった

山本 デザインの専門家である千葉さんからみて、スーパーカー・ブームはどのように映っていましたか?

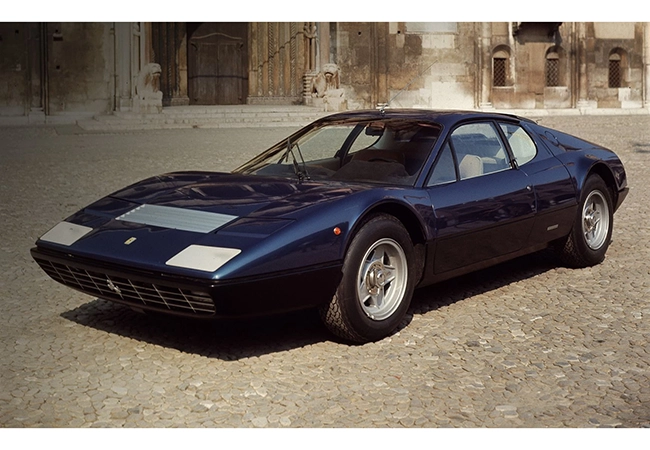

千葉 1960年代の後半から70年代にかけて、ランボルギーニ・ミウラ、カウンタック、フェラーリ512BBなどの魅力的なスーパースポーツが出てきています。私自身は1978年に就職していて、そのスーパーカー・ブームに熱狂した世代ではありませんが、1977年に東京の晴海で開催された「ラ・カロッツェリア・イタリアーナ」には行きました。イタリアのデザイナーが手がけたショーカー中心のモーターショーです。これはもう夢の世界でした。そこでカウンタックを見た記憶はないです。それにしてもカウンタックは、超絶ぶっ飛んだデザインでしたね。デビューをリアルタイムでは確認していませんでしたが、数年後に『カースタイリング』誌に掲載された写真を見て、驚きをおぼえました。

山本 具体的にはどんな点が驚きだったのですか?

ランボルギーニ・カウンタックはM・ガンディーニの傑作。どこから見ても鮮烈な印象を与えるMRスーパースポーツ。千葉氏は「今まで見たことがないカタチ」と形容。プロトは1971年、市販版は1974年にデビュー

1971年発表の365GT/4 BBはフェラーリ初のV12搭載MRモデル。4.4リッターの水平対向12気筒(380hp)を搭載。最高速度はカウンタックを2㎞/h上回る302㎞/h。356GT/4 BBは1976年に512BBに発展

千葉 いままで見たことがないカタチだった。エンジン縦置きのミッドシップなので、コクピットがものすごく前に設定されている。キャブフォワードデザインですね。ミットシップを活かしてキャブフォワードにした量産車は、カウンタックが最初です。また、サイドから見るとワンモーションフォルムで、ボンネットとウィンドウがほとんど直線的に連続しています。さらに、トランスミッションをフロントに配置してリアオーバーハングが長くなりすぎないように工夫した。ガンディーニがストラトス・ゼロから始めた一連の仕事を見ると、カウンタックの凄さがよく理解できる。実際、このクルマ抜きではスーパーカー・ブームはなかったと思います。

九島 カウンタックは偉大な存在ですよね。でも偉大すぎてランボルギーニにはカウンタックの呪縛から抜けるという、大きなテーマがある気がします。

スーパーカー黄金期、マセラティは2台のMRスポーツをラインアップ。1台は4.7リッターのV8を積む写真のボーラ、もう1台は3リッター・V6のメラク。ともにデザインはG・ジウジアーロ作。メラクはMRながら2+2だった

オイルショック以降に価値観が徐々に変化。欧州車が「カッコいいクルマ」の代表格に

山本 さて、続いて1980年代、日本がバブル期に突入していく時期はいかがですか。カッコいいクルマがアメリカ車から、欧州車にバトンタッチしたイメージがありますが。

九島 1970年代はGMのデザインが進んでいたと思います。ところが、オイルショックがあって、クルマ全体が小ぢんまりしてくる。それもあって、1980年代のアメリカ車はいちばんダメな時代とされている。エンジンのパフォーマンスも含めてね。一方で1980年前後には国産のマツダ・ファミリア、ホンダ・シティといった欧州車風のモデルが出てきて、国産車が活発になってきたイメージがある。

VWゴルフは偉大なVWビートルの後継車として1974年に登場。FF 2BOXスタイルを「世界の定番」にした。デザインの面でもシャープなフォルムで時代をリード。サイド見切りのテールゲートはゴルフが世界初

横田 1980年代は排出ガス規制への対応が終わった国産車メーカーから、ターボエンジンやツインカムエンジンが登場して元気になる時代です。1970年代の後半からその萌芽があります。日産はスカイラインにRSという走りのモデルを設定し、トヨタはDOHCエンジンを搭載したスポーツモデルを揃えました。トヨタはMR2も、AE86(レビン/トレノ)も80年代のクルマです。1980年代は日本車が国際車に成長していった時代でもあります。セダン、ハードトップ、クーペとバラエティ豊かなクルマが登場しました。

山本 1980年代前半には、国産でいえばトヨタ・ソアラやホンダ・プレリュードなど、ノッチバック形状のスペシャリティカーと呼ばれるクーペが多数登場しましたよね。

1980年6月にデビューしたFFファミリアは、欧州の価値観を日本に根付かせた名作。世界基準を先取りした意欲的な設計とスタイリッシュさが評価され人気が爆発。1980-1981日本カー・オブ・ザ・イヤーに輝く

千葉 いま名前が挙がったスペシャリティクーペがデビューした背景には、アメリカンマッスルカーがあります。マスタングをはじめとするマッスルカーが強大なパワーを持ちすぎてしまい、マッチョではないスポーツカー、スペシャリティカーが求められた。そうしたクルマは当時、セクレタリーカーといわれ若い女性が乗るクルマというイメージだった。初代プレリュードなどはその典型例です。

山本 プレリュードは、初代と2代目でデザインがだいぶ異なりますよね。

千葉 それは、ホンダの「あるある」で、いわばホンダの伝統(笑)。

山本 当時はリトラクタブルヘッドランプが人気でしたよね。いまはもう法規制もあって見られないカタチですが……。

千葉 あれは、私も大好き。2代目プレリュードを買ったとき、駐車場に前向きで止めて、何度もライトをオン/オフさせました(笑)。

九島 あれ、男の子の心をくすぐるよね、ロボット的な動きがうれしい(笑)。

千葉 下から光がピュッと上がる。あれがいい(笑)。

山本 1980年代前半まではカクカクしたデザインが主流で、80年代後半になって角が丸くなっていくという造形の変化があったように思いますがなぜでしょう。

千葉 ジウジアーロさんは1980年には丸いカタチを提案しています。そういうデザインを見てはいても、日本のメーカーはキャッチアップできなくて、欧州の動きから5〜6年遅れて丸くなっていった感じです。トヨタの例でいうと、流面形セリカ(1985年、4thモデル)から丸くなる。そして6thモデルで丸さを極めた(笑)。

バブル期を迎え日本車黄金時代に。現在はブランドを重視する造形戦略に変化

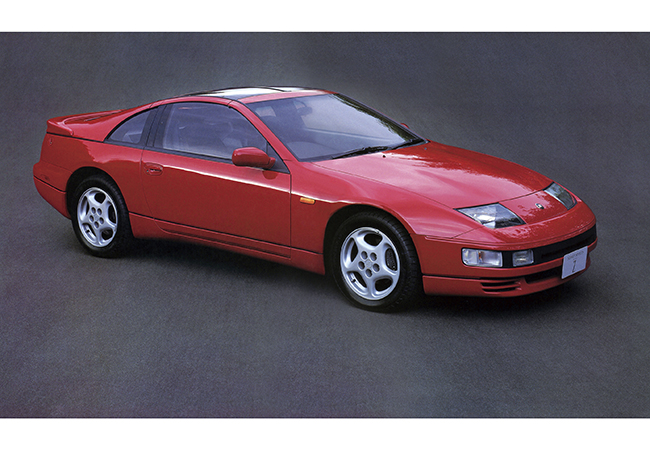

山本 1980年代後半の日本車黄金時代、マツダ・ロードスターやトヨタ・セルシオ、日産スカイラインGT-Rなど伝説的なクルマが出てきます。私は初代セルシオは、いま見てもカッコいいと思います。あと、1990年代の日本車はいま見てもカッコいいと思います。このころから日本のメーカーのデザイン力が上がってきたのでしょうか。

千葉 トヨタは基本的に、何でも内製するのが好きな会社です。デザインも外注はほとんどしません。トヨタの場合、1968年にはもうデザイン部がありましたから。

九島 1980年代になると、日本のメーカーも海外にデザインスタジオを持っていましたよね。

千葉 トヨタは1973年にCALTY(北米のデザイン拠点)を作っています。1980年代には日産やマツダ、三菱もカリフォルニアにデザインスタジオを持ちます。ホンダの場合はもともと研究所がカリフォルニアにあったので、そこにデザイン部門を加えました。

1980年代後半に入ると、欧州にもデザイン拠点を置くようになります。日本のメーカー自身が欧州でデザインするようにななっていきます。その結果、イタリアの巨匠たちにデザインを依頼する必要性が薄れたといえますね。

九島 1990年代半ばになると、各社が「ブランド」を重視するようになりましたよね。

千葉 フォードがサンダーバードをリバイバルしたり、VWがニュービートルを発売したりという動きですね。デザインの手法としては、Be-1やPAOと同じ流れにあるので、日産のパイクカーがなければこれらのモデルは誕生しなかった、という気もします。

九島 デザイナーでいうと、ジェイ・メイズさん?

千葉 そうですね。彼はVWニュー・ビートルを成功させて、アメリカでブランド・コンサルティング会社を立ち上げた後、フォードに移籍してサンダーバードを復活させました。

九島 プリムス・プローラーとか、PTクルーザーなどもブランドとしての戦略。クライスラーはバイパーなんていうモデルもあったね。

山本 あの当時でいうと、日本車では断トツで日産フェアレディZ、あとは変わり種でいえば、三菱FTOやユーノス500/800などがカッコいいクルマだと思っていました。バブルの名残りで生まれたクルマたち(笑)。

九島 ユーノス800はミラーサイクルエンジンがすごくよかったクルマですね。ただ、デザインでいうとユーノス500のほうが、造形的にはいいと思う。

千葉 ユーノス500はいまなおファンが多いですね。

横田 ユーノスといえば、やはりロードスターですが、いまも支持され続けるデザインの秘訣はなんだったのでしょうか。

千葉 変に気負わずに開発したのがよかったのだと思います。最初にアメリカの研究所で発案されたときは、先ほど話題に出たセクレタリーカーという発想でした。スポーツカーだから力強くとか、スピード感とかいうアピールがない。全体に優しい雰囲気がある。最後に日本側でまとめたデザイナーが「能面」というキーワードで「日本文化を宿す」なんて仕事もしている。そうした背景があるので、全然戦闘的なイメージがない。速いスポーツカーを作ろうと思っていない。

横田 ベースが磨かれ、気負ったところがない造形というのがスタンダートになり得るんですね。

山本 最後に、2000年以降の「カッコいいクルマ」を挙げてみましょうか。考えれば、枚挙にいとまがありませんが、私はあえていうならいまも所有している現行のマツダ・ロードスターですね!

九島 ベントレー・コンチネンタルGTとか、アストンマーティンDB9あたりは、ブランドのイメージをうまく表現したモデルになってて、ちゃんと成功してるよね。この2モデルは評判がよすぎたので、後継モデルが苦労しているけど。

フェラーリは、ローマ、そしてアマルフィがいいね。イタリアのいい時代、ドルチェビータを感じさせる。現在のアメリカ車は、マッスルエイジのデザインテイストを感じるようになってきた。これもまた、ブランドを活かす動きだと思うので注目したいところ。

横田 最近のクルマだと、マツダ3ファストバックがすごいなと思います。あと、スズキ・ジムニーも魅力的。伝統があり、同時にポップで軽快で、新しさもある。

千葉 マツダ3はマツダの造形力の究極を見せているように思います。とくにCピラーからリアフェンダーまでの連続した面の表現は、なかなかできるものではありません。私はレクサスLCもいいと思います。初めて見たとき、ちょっとドキドキするくらい「すごい」と思いました。LCは、とくにサイドビューがいいですね。LCは高級なクーペならではの色気を感じます。

九島 いろんなクルマがあるけど、印象に残るのはやはりカタチ、つまりデザインだね。デザインを語るというのは自分を含めた自動車史を振り返るいい機会になったよね。

山本 まさにそうですね! 今日はありがとうございました。

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)