構造美をエンターテインメントに昇華させる/大内誠さんの好きな作品・代表作

資料にもとづくメカニズムの解析と緻密な表現 日本における透視図/テクニカルアートの第一人者として世界的評価を受ける大内誠さん。本誌掲載の透視図カレンダーでおなじみです。今回は、イギリス、日本、ドイツのクルマを描いたお気に入りの3作品をご紹介いただきます。

構造の美とエンターテインメント性が共存する透視図

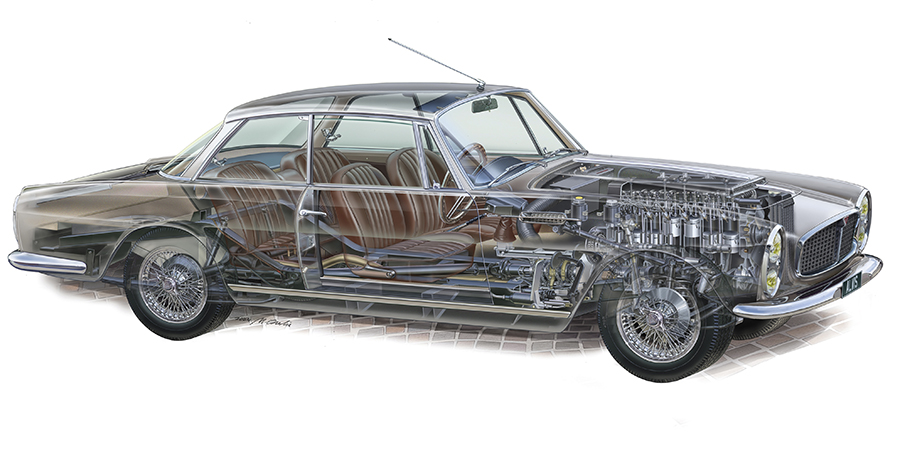

作品1は『ALVIS GRAVER Coupe』です。1965年ごろに、クルマ雑誌で1枚の写真を見ました。正面からのモノクロ写真でしたが、それがボクのALVISという会社のイメージになりました。魅力のポイントは、スイスのコーチビルダーGRAVERの優雅なデザインです。ロールスロイスやベントレーにはどうしても乗りたくないというへそ曲がり?な英国紳士に好まれました。

現在のALVIS GRAVER Coupeは、対米輸出などを鑑み、本来の複合ライトから丸ライトに変更されています。

作品は、現在のデザインを、1965年に見たイメージに戻すことをテーマに制作しました。ライトを複合型に、シートはヘッドレストを外しました。もし自分で購入したら、ルーフにアンテナを付けたいと想像しながら、制作を楽しみました。

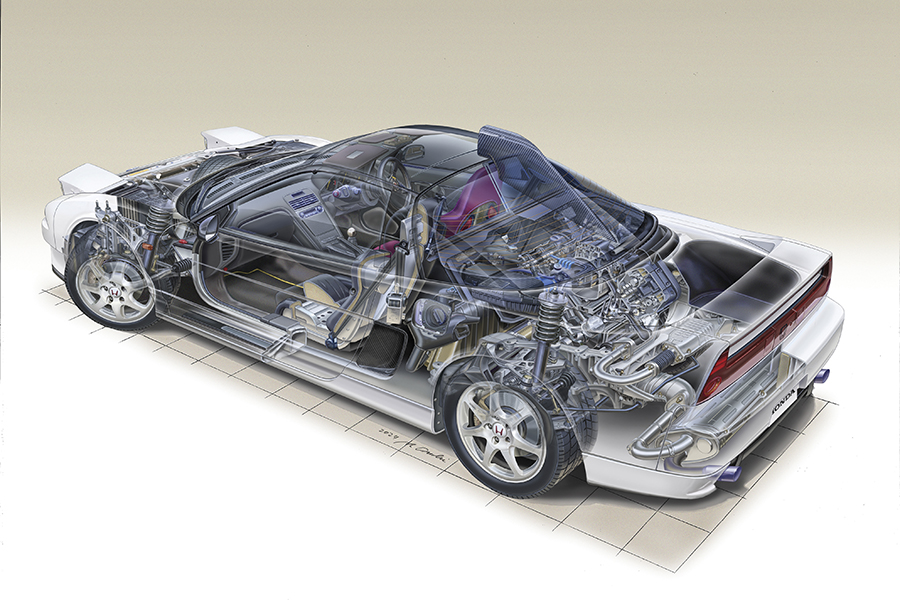

作品2は『HONDA NSX』です。日本のメーカーとしてのHONDAが作ったアルミ芸術の集大成といえるスーパーカーです。透視図にして初めてわかるメカニズム。骨のように細く美しいアルミ製の前後サスペンション。隠れたアルミ部分をいかに見せるかを考え、シートなどもカットして、アルミの素材感を強調しました。ひとつ残念なのは、何か強烈なオーラに欠けるエクステリアデザインです。前後に長く(リアトランクはゴルフバックが入る)、スポーツカーとしての魅力に欠けますが、このリアからのスタイルは、紛れもなくNSXです。

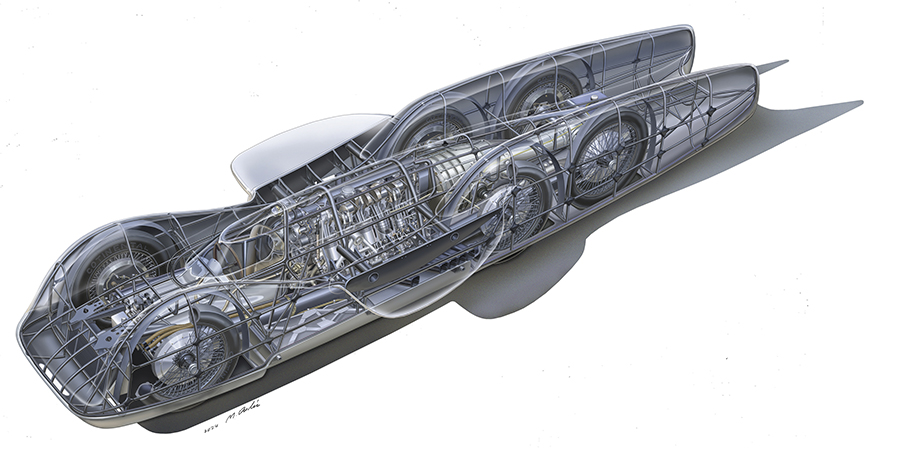

作品3は『MERCEDES BENZ T80』です。興味の対象として飛行機ファンにも見ていただきたいと思い、描きました。エンジンは、航空機のメッサーシュミット用のDB603です。幸いにも日本のクルマ雑誌とドイツのクルマ雑誌『MOTOR REVUE』誌に特集があり、その写真や資料などを参考に描きました。

T80は、全体が航空機の羽根の形をしたウイングカーです。ロータスなどが採用したこの原理は1939年に確立されました。バードケージのようなパイプフレームも魅力のひとつです。

メッサーシュミットの航空機エンジンは、イラストのように倒立しています。クランクが上で、バルブ系は下に付きます。この倒立エンジンと、その心臓を守るかのごとく鎧のようなパイプフレームをいかに描くかが制作のポイントでした。また、全長約8mというスケール感を見せたかったので、影を延ばしました。ただ、この「暴走車」を止める巨大なドラムブレーキの資料が見つからず、ドラムブレーキ部分を透視図にするのは諦めました。

このクルマが開発された背景には、1920年ごろから世界に吹き荒れたスピード記録車の流行がありました。英国は、キャンベル号などで次々に記録を作り世界にアピール。ドイツのヒトラーも負けじと、ドイツの威信を高めるプロパガンダとしてT80の開発にかけました。

しかし、戦争末期には、T80のエンジンまでも航空機のテストに使われ、終戦時には倉庫でエンジンレスのまま戦火を逃れ、現在まで残りました。 各作品の制作期間は、下図に1週間から10日間ぐらい、仕上げに約3週間です。

今回の作品は、それぞれが歴史的な1台で、透視図に描きたいクルマでした。では、現在のクルマはというと、残念ながら魅力がない!のひと言です。クルマを取りまく環境がめまぐるしく変わる時代ですから、従来のイメージをがらりと変えるチャンスのときでもあります。いまの時代、MAZDAがいちばん真剣にカーデザインに取り組んでいるように思います。

インタビュアー/山内トモコ

おおうちまこと/1949年、茨城県水戸市出身。法政大学卒業。モーターマガジン『オートスコー プ 』に自動車透視図を連載。1977年から1年半、西ドイツに留学。ミュンヘンのH.Schlenzig氏のもとでテクニカルイラストを学ぶ。帰国後、テクニカルアートを中心にクルマを描き続ける。AAFオートモビル・アート連盟理事。東京都在住

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)