【情熱と革新/究極のアイデンティティ】スーパーカーに新たな基準を提示「ランボルギーニ・ミウラ & カウンタック」ストーリー

ミウラはランボルギーニ初のミッドシップV12スポーツとして1966年3月のジュネーブ・ショーでワールドプレミアを飾り、1973年まで759台を生産。開発責任&シャシー設計はジャンパオロ・ダラーラ。彼はジオット・ビッザリーニが手がけた4リッター・V12ユニットをキャビン背後に横置き搭載。革新的なMRロードカーを生み出した

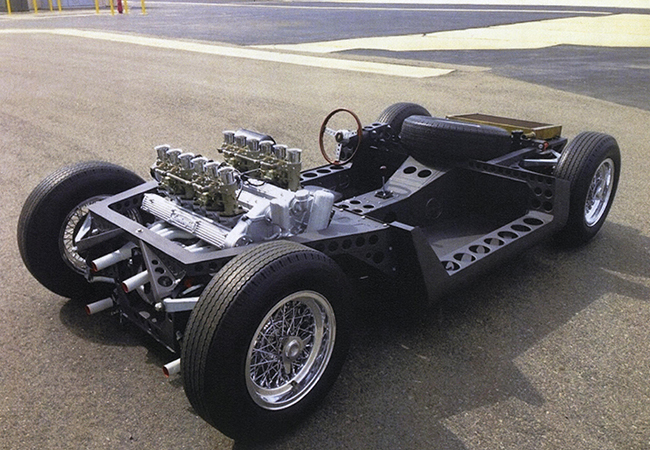

ミウラは1965年10月にまずベアシャシーのTP400を公開

自動車メーカーとしてのランボルギーニが誕生したのは1963年のこと。創始者フェルッチオ・ランボルギーニはトラクタービジネスなどで成功を収めていたビジネスマンであり、スポーツカーをこよなく愛する「プレイボーイ」でもあった。

自らの名を冠した自動車ブランドを作るに至った物語の真贋はさておき、彼が儲かるビジネスと見込んで自動車事業に挑んだことは間違いない。何しろ彼のトラクターにも使える部品が高級車用というだけで何倍もの価格で取り引きされていることを知ったのだから。

フェルッチオ自身が理想としたクルマのあり方は、厳密にいって、現在のようなスーパースポーツカー(≒スーパーカー)ではなかった。彼はフェラーリのように(おそらくはそれ以上に)速くて、けれどもロールスロイス級に豪華な、要するに「モテるGT」を作りたかった。

そのことは設立当初のラインアップを見れば一目瞭然だ。350GTや400GTには、当時のフェラーリよりも高度なソリューションのV12DOHCエンジンと、ラグジュアリーさをアピールする内外装デザインが与えられていたのだから。

優秀なビジネスマンだったフェルッチオは、才能豊かな人材を確保することが最も重要なビジネスの要諦だと知っていた。マラネッロなどから多くの若き才能を招き入れた「蓄え」が後にスーパーカーブランドとしてその名を世界に轟かせる「原資」となった。その意味において、フェルッチオの功績は、やはり甚大であった。

ジオット・ビッザリーニ、ジャンパオロ・ダラーラ、パオロ・スタンツァーニ、アンディ・ウォレス……その時点では20代後半の、錚々たる面々がスポーツカー作りに情熱を傾けた。結果、いまからちょうど60年前、1965年の11月にかの有名なベアシャシー「TP400」がトリノ・ショーにて初公開される。一見レーシングカーのように見えたそのシャシーこそ「ミウラの中身」であり、ランボルギーニがスーパーカーブランドへと舵を切る端緒となった。

ショーの終盤にヌッチオ・ベルトーネ自身がフェルッチオと交渉し、そのスタイリングを全面的に任されることに。メインスタイリストはベルトーネに入ったばかりのマルチェロ・ガンディーニ(なおミウラの造形に関してジョルジェット・ジウジアーロの置き土産説が存在するが正確ではない。現在でははっきりと否定されている)。彼と彼の優秀な部下、そして職人たちはクリスマス休暇を挟んだたったの4カ月でミウラを仕上げ(しかも並行して他のいくつかのプロジェクトも進めつつ)、1966年3月のジュネーブ・ショーでワールドプレミアにこぎつける。

400GT用のV12をリア横置ミッドとした個性的なパッケージのTP400(そのアイデアの源はクラシックミニ+フォードGT40であったという)と、ガンディーニによるイタリアンビューティでFRにも見える美しいスタイルは、瞬く間に多くのリッチなクルマ好きを虜にする。

ところがミウラのデリバリーが進み、改良型の400Sが登場する頃になると、フェルッチオの自動車ビジネスに対する関心が徐々に薄れ始めたという。最大の要因はビジネス性そのものにあった。トラクターより高く売れることは事実。けれども量産のスケールメリットもなければ、商品の手離れも悪かった。改良すればするほどに生産コストは嵩み、売れば売るほどに顧客のサービスやフォローという手間ばかりが増えていく。当時の産業機械とは違って、売りっぱなしというわけにはいかなかった。要するにそう簡単には(そしてトラクターほどには)儲からない実態がわかってきた。

加えて「面倒なカスタマー」も多かった。ミウラの目新しさに惹かれて購入した金持ちの中には「ペルソナ・ノン・グラータ(=好ましからざる人物)」というべき人々も少なくなかったらしい。

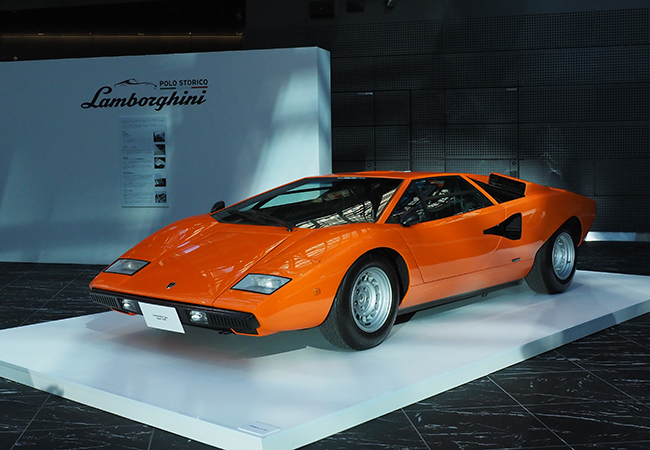

カウンタックは革新のV12縦置きパッケージで新時代を創造

1960年代が終盤に差し掛かり、そろそろ自動車ビジネスから手を引こうかとフェルッチオが思い始めたとき、若きタレントたちはもうひと勝負するよう彼を説得する。フェルッチオは有能な部下たちを信じた。ならば好きなようにやってみろ、と。

カウンタックはランボルギーニの象徴であり永遠の傑作。1971年のジュネーブ・ショーでプロトタイプのLP500を発表。その後、熟成を重ね市販型のLP400が1974年にデビューする。設計は当時の開発部門のトップ、パオロ・スタンツァーニが主導。デザインはミウラと同様マルチェロ・ガンディーニが手がけた。V12は縦置き搭載

全権を与えられたスタンツァーニの指揮のもと、開発陣はミウラの改良を続けながら、イオタ・プロジェクトとしてミウラの可能性を探った一方で、まったく新しいフラッグシップを計画する。それはミウラの弱点をとことん排除し、なおかつ将来性をも盛り込んだ革新的なプランであった。

スタンツァーニの思考はシンプルだった。ミウラのダイナミクスにおける欠点はズバリ、そのユニークな横置きレイアウトにあった。ミッドエンジンは縦置きに限る。けれども長い12発をリアミッドに縦置きすると巨大なミッションが車体後方へ突き出てしまい、ロードカーとしては許されないパッケージになってしまう。ル・マンカーにナンバーをつけたと思えば容易に想像がつくだろう。

気筒数を減らせば問題ない。けれどもスタンツァーニは12気筒にこだわった。V12でなければランボルギーニではない。12発縦置リアミッド搭載への執念が世紀のレイアウトを生み出す。前から「エンジン→ミッション」と連続するレイアウトをひっくり返したのだ。まさにパッケージのコペルニクス的転回。加えて聡明なことに将来の4WD化も視野に入れていた。ディアブロ以降、四駆が世界標準となったことを現代のわれわれは知っている。

スタイリストはまたしてもガンディーニ。ミウラのデザインを自ら古臭いと思っていた彼は、スタンツァーニの革新的レイアウトに「そうでなければならない」モダンな、というかほとんど未来的な外皮をまとわせ、中身の革新性にふさわしいアピアランスを実現した。今なお未来的なカウンタックのスタイルは、かのシザーズドアを筆頭に、「奇跡の必然」でもあった。

以来ランボルギーニは、ブランドのフラッグシップにカウンタックの、否、スタンツァーニのレイアウトを継承することになる。レヴエルトになって従来のミッション位置に重いバッテリーを積むことになったが、それ自体が、パフォーマンスの劇的な向上に寄与したことはすでに立証済みである。そしてカウンタックという名車の存在がスーパーカーブランドの雄というブランドイメージを決定づけたことも間違いない。

- LAMBORGHINI

- MRスーパースポーツ

- V12

- カウンタック

- ジオット・ビッザリーニ、ジャンパオロ・ダラーラ、パオロ・スタンツァーニ、アンディ・ウォレス

- マルチェロ・ガンディーニ

- ミウラ

- ランボルギーニ

- 永遠のアイデンティティ

- 西川淳

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)