【黒木美珠クルマTALK】人生2度目のラリー挑戦、軽コペンで1.5リッター勢に挑む@丹後半島ラリー参戦記

人生2度目のラリー挑戦 ― 来季へのキックオフ

2024年6月、「TGRラリーチャレンジin渋川伊香保」で初めてラリーに挑戦した筆者。今回はそれに続く2戦目、「丹後半島ラリー」(2024年8月23-24日)に臨んだ。自動車ジャーナリストであり、ラリードライバーでもある清水和夫さんから「来季は全日本ラリーに一緒に出てみないか」と声をかけていただいたことをきっかけに、今季は段階を踏んで経験を積むことを決意。

地区戦にあたる丹後半島ラリーは、渋川伊香保より一段階上のステージであり、来季へのキックオフとなる参戦だった。

地区戦にあたる丹後半島ラリーは、渋川伊香保より一段階上のステージであり、来季へのキックオフとなる参戦だった。

軽自動車で臨むハイレベルな戦い

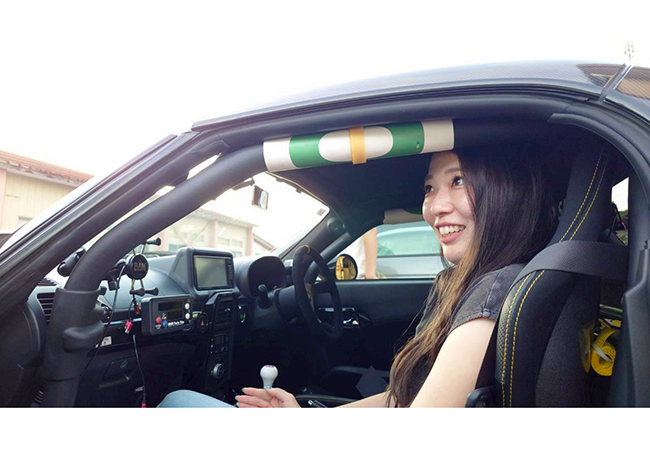

エントリーしたのはDE-5クラス。今回のマシンはマニュアル仕様のダイハツ・コペンだ。同クラスには全26台が参戦し、その多くはヤリスやフィット、マーチ、スイフトなどの1.5リッタークラス。軽自動車は私たちのコペン1台だけだった。総エントリーは74台にのぼり、地区戦とはいえ全日本ラリーの常連組も腕試しに集うハイレベルな舞台だった。

そんな状況の中で、私は当初から表彰台を狙うつもりでいた。まだ2回目の挑戦で大きく出すぎだと思われるかもしれないが、どうせ走るなら上位を目指したい。その熱意だけは胸にあった。軽でどこまで戦えるのか、自分がどこまで役に立てるのか、挑戦への期待と不安が入り混じり、大会の数週間前からすでに気持ちは高ぶっていた。

そんな状況の中で、私は当初から表彰台を狙うつもりでいた。まだ2回目の挑戦で大きく出すぎだと思われるかもしれないが、どうせ走るなら上位を目指したい。その熱意だけは胸にあった。軽でどこまで戦えるのか、自分がどこまで役に立てるのか、挑戦への期待と不安が入り混じり、大会の数週間前からすでに気持ちは高ぶっていた。

ペースノート作りの壁

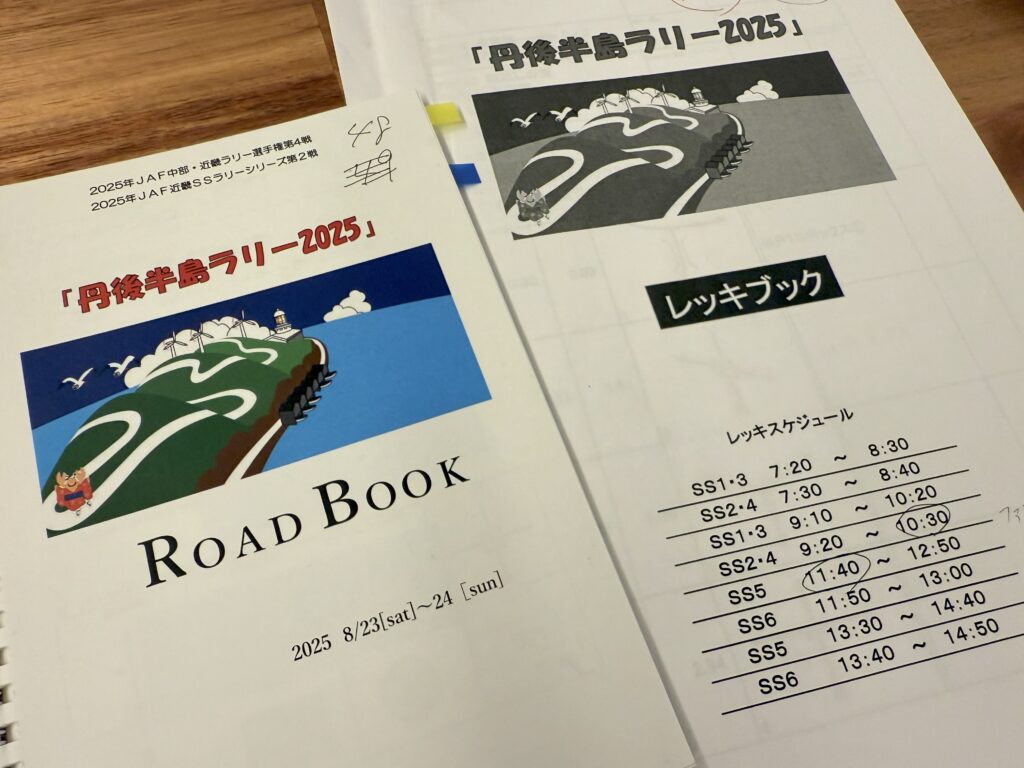

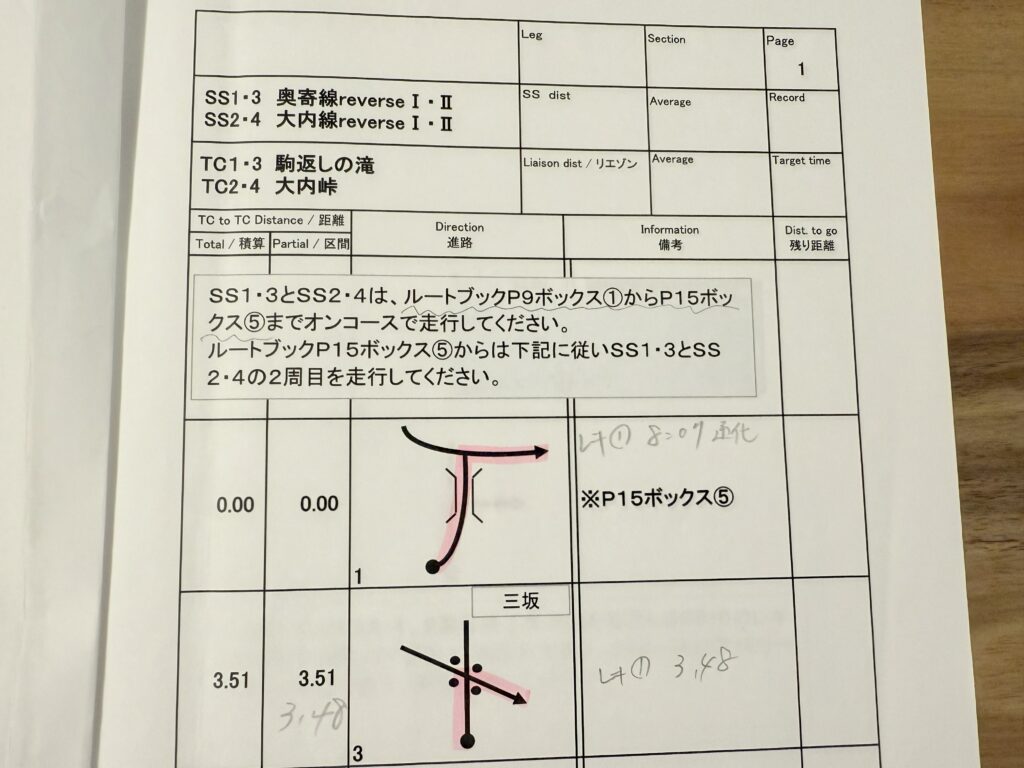

1日目はレッキが行われた。移動区間は本番で使うロードブックとレッキブックを行き来しながら進む形式に早速苦戦。元来、地図を読むのが得意ではない私にとっては難易度が高く、戸惑いが大きかった。

SS区間に到着すると、本番で使用するペースノートを作成する。ラリーチャレンジでは一度きりのレッキだったが、地区戦や全日本戦では同じコースを2回走り、1回目でノートを作成し、2回目で精度を高める方式だった。

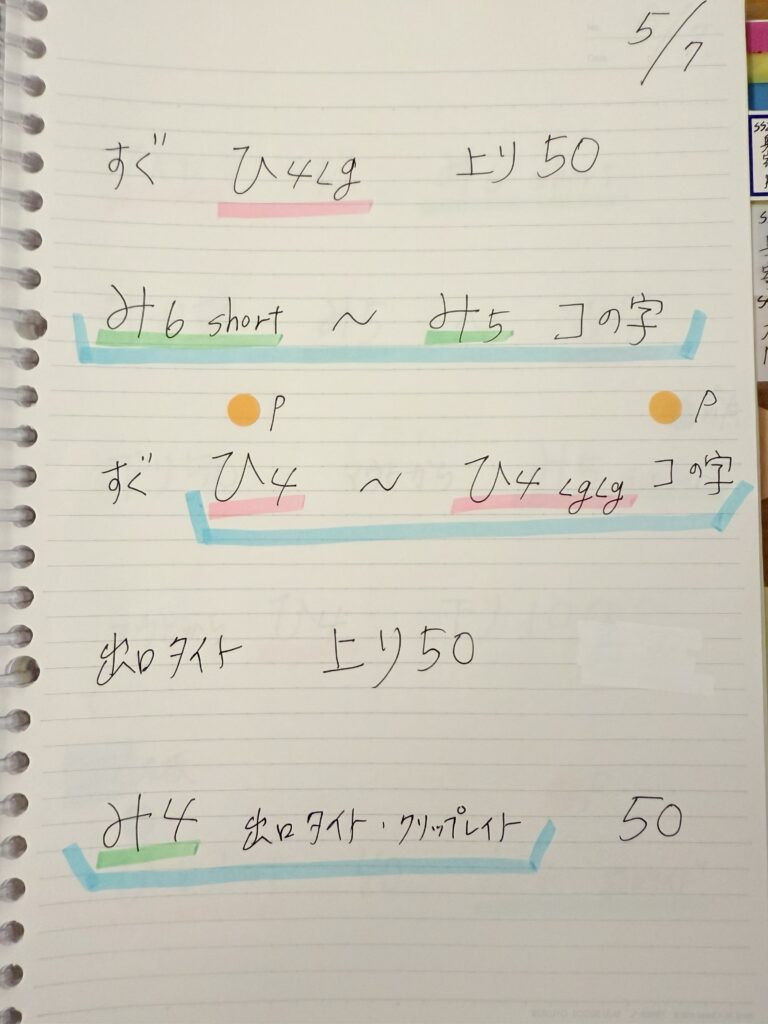

しかし、これが想像以上に難しかった。前回は時速30km前後でゆっくり走ってくれて、最低限の情報をメモするよう工夫してくれた。ところが今回は50~60kmで走行しながら膨大な情報を書き込まなければならない。さらに清水さん特有の「右5~左7ダブルレーンチェンジ」「右3~右4コの字」といったオリジナルの長い表現も加わり、メモを取るだけで精一杯。コースを見ることすら難しかった。

2回目のレッキで読み合わせをすると、ニュアンスの修正やコーナーのきつさを表す数字の変更などが次々に加わり、ノートは追記だらけでさらに混乱した。とくにSS2のノートは自分のなかで納得がいかず、不安を抱えたまま宿泊先へ戻ることになった。

夕食後もホテルで読み合わせを繰り返し、翌朝は5時に起きて練習を続けたが、やればやるほど「ノートが合っていないのではないか」という疑念が膨らむばかり。精度に納得できないまま本番を迎えることになった。

夕食後もホテルで読み合わせを繰り返し、翌朝は5時に起きて練習を続けたが、やればやるほど「ノートが合っていないのではないか」という疑念が膨らむばかり。精度に納得できないまま本番を迎えることになった。

まだラリー2回目の私には、清水さんのハイレベルなレッキの仕方に到底ついていけなかった。そのギャップこそが、今回の大きな試練だった。

不安を抱えたまま迎えたスタート

迎えた本番。ロードブックのコマ図を読みながらナビゲートしてSS1のスタート地点へ。ここまでは順調だった。しかし頭の中は不完全なSS2のノートへの不安でいっぱいで、結果として比較的自信を持っていたSS1でさえロスト、すなわちペースノートと実際のコースとの不整合を連発してしまった。

前回のラリーチャレンジでは一度もロストがなかっただけに、いきなりの失敗にショックを受ける。ロストした瞬間、清水さんは即座に有視界走行へ切り替え、ペースを落とさず走り続けてくれた。ペースノートがまだ一般的でなかった時代から戦ってきた経験が、こうした場面で生きているそうだ。

前回のラリーチャレンジでは一度もロストがなかっただけに、いきなりの失敗にショックを受ける。ロストした瞬間、清水さんは即座に有視界走行へ切り替え、ペースを落とさず走り続けてくれた。ペースノートがまだ一般的でなかった時代から戦ってきた経験が、こうした場面で生きているそうだ。

私はノートに書いていたカーブミラーなどの目印を頼りに途中から復帰できたが、内心は情けなさと悔しさでいっぱいだった。ところが前を走るヤリスのタイムを耳にしたところ、2秒勝っていた。清水さんの切り替えとドライビングテクニックに助けられた結果ではあったが、ほっと胸をなで下ろした。

続くSS2は、レッキから不安を抱えていた区間だった。案の定、後半の連続カーブでノートがうまく噛み合わずロスト。そのほかは大きな問題はなかったものの、不安が的中した形となった。

続くSS2は、レッキから不安を抱えていた区間だった。案の定、後半の連続カーブでノートがうまく噛み合わずロスト。そのほかは大きな問題はなかったものの、不安が的中した形となった。

SS3はロストなく走り切ることができ、清水さんから「読み上げるタイミングがいい」と褒めてもらったことで少し自信を取り戻した。続くSS4はSS2と同じコース。例の不完全な部分は課題として残ったが、それ以外は完璧に読めた。

続くSS5はこれまでに走ったコースの逆走バージョン。ロードブックでのナビゲートにも慣れ、スムーズにスタート地点へ導くことができた。だが上り区間が続き、馬力の差で1.5リッターのヤリスには敵わず、タイムで後れを取った。

丹後半島で得た確信と、残された課題

最後のSS6。清水さんと「ここは絶対に勝ちたい」と気合いを入れて挑んだ。下りとコーナリングでは軽コペンの強みを最大限に発揮し、ターゲットとしていたヤリスにタイムで勝利。2秒差で逆転し、目標を果たすことができた。走り終えた瞬間、本当に嬉しかった。軽自動車が1.5リッター勢に勝つという体験は、清水さんの経験と技術の裏付けあってこそだが、それでも自分の中に確かな手応えを残した。

結果はDE-5クラス26台中15位、総合74台中44位。数字だけを見れば決して上位ではないが、軽で1.5リッター勢の半数以上を上回れたこと、そして初コンビで最後まで走り切れたことは大きな収穫だった。

今回は初戦で味わったミスコースこそなかったものの、ノートの精度に泣かされた。コ・ドライバーにとってノート作りこそがすべてであり、次回以降のレッキでは「スピードよりも正確さを優先する」と心に誓った。悔しさや課題は多く残ったが、それ以上に来季の全日本ラリー挑戦に向けた確かな練習とキックオフになった実感がある。

さらに、軽自動車でモータースポーツに挑むことの魅力にも気付かされた。日本では日常の足として親しまれている軽自動車だが、一般的なスポーツカーに比べればサイズも価格もコンパクトで、入門しやすいカテゴリーだと感じる。初戦はダイハツ・ミライース、今回はダイハツ・コペンと、私のラリーは軽自動車が中心だ。こうした軽自動車での取り組みが広がれば、ラリーの裾野もさらに広がっていくだろう。

私自身も最後にはコペンへの愛着が芽生えた。これが自分でカスタマイズし、成長させていった車両であれば、きっとさらに可愛く思えるに違いない。

ラリーは排気量やスペックだけで決まるものではない。軽自動車でも、チームワークと経験を積み重ねれば上位を狙うチャンスがある。その奥深さを実感できた丹後半島ラリーは、私にとって喜びと悔しさが交錯する一戦となった。挑戦はまだ始まったばかり。次は全日本ラリーの舞台で、この経験を糧に答えを探したい。

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)